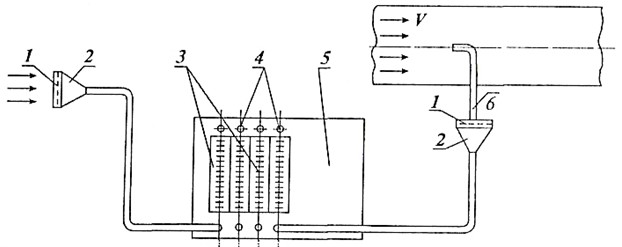

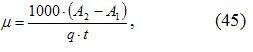

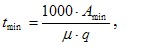

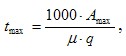

11.1. Измерение запыленности воздуха Запыленность воздуха может быть определена прямыми способами (весовым и количественным) и косвенными (фотометрическим, электростатическим и др). Запыленность воздуха измеряют в рабочем помещении, внутри воздуховодов, в оборудовании и в фильтрах и циклонах для выявления взрывоопасных концентраций. Наибольшее распространение как наиболее простой и падежный получил весовой способ с определением количества пыли в мг, приходящейся на 1м3 воздуха. На рис. 26 представлена схема установки для измерения запыленности воздуха весовым способом. При определении запыленности воздуха применяют специальные патроны с круглыми фильтрами из синтетических материалов типа АФА-ВП-10 и АФА-ВП-18 (аналитические фильтры аэрозольные весовые перхлорвиниловые Петрянова площадью 10 и 18 см2).  Рис. 26. Схема установки для измерения запыленности воздуха I - фильтр, 2 - патрон, 3 - ротаметры, 4 - регуляторы расхода воздуха, 5 - ротационная воздуходувка, 6 -трубка для забора запыленного воздуха. При отсутствии фильтров применяют аллонж с ватным фильтром: стеклянный цилиндр диаметром 20 мм и длиной 100 мм, заканчивающийся конусами с патрубками диаметром 8... 12мм для присоединения резиновых трубок. Цилиндр на длине 40мм заполнен равномерным слоем стекловаты так, чтобы сопротивление слоя было не менее 4000 Па при расходе воздуха 10 л/мин. Пылезаборную трубку устанавливают в воздуховоде так же, как и пнев-мометрическую, и отбирают пробы в тех же точках, где измеряют динамическое давление. Пылезаборная трубка имеет шлифованный внутренний диаметр 4...6мм. Для более точных замеров концентрации пыли в воздуховодах необходимо соблюдать условие изокинетичности потоков, а также отбирать пробы. Не менее чем в 6 точках по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Сечения для отбора проб следует брать на выравненных потоках на прямых участках, исключая влияние завихрений и сил тяжести. Условие изокинетичности потоков заключается в том, что скорость воздуха в пылезаборной трубке должна быть равна скорости воздуха в воздуховоде. Скорость воздуха в отверстии пылезаборной трубки регулируют изменением расхода q л/мин, просасываемого через фильтр ротационной воздуходувной машиной, вращением регулятора, наблюдая по шкале ротаметра. Объемы просасываемого запыленного воздуха принимают в зависи¬мости от предполагаемой концентрации пыли следующими: < 2 мг/м3; 2... 10; 10...20; 20...50; 50... 150 мг/м3; > 150 мг/м3 — соответственно объемы в л: 1000; 500; 400; 300; 200 и 100...50 л. Запыленность воздуха в мг/м3 определяется по формуле:  где А1 и А2 — соответственно массы фильтра или аллонжа до и после опыта, мг; q л/мин — расход воздуха по ротаметру; t мин — время отбора пробы. Минимальное и максимальное время отбора пробы определяется по формулам:  где Amin - минимальная привеска фильтра (Amin - 1 мг); μ- предполагаемая запыленность (мг/м3)  где Атлх - максимальная привеска пыли в фильтре (для фильтров АФА-ВП-18 Атлх = 50 мг; для АФА-ВП-10 - 25 мг). Фотометрический способ определения запыленности воздуха основан на принципе измерения величины ослабления светового потока, проходящего через слой запыленного воздуха. Фотопылемеры Ф-1 и Ф-2 предназначены для контроля запыленности воздуха в угольных шахтах и деревообрабатывающих цехах. Принцип действия заключается в том, что луч света проходит через слой запыленного воздуха, отражается от зеркала и сконцентрированным пучком попадает на фотосопротивлепие. Электростатические пылемеры основаны на способности частиц пыли приобретать и сохранять электрические заряды. Электрические заряды, полученные в результате трения частиц о плоскость электростатического датчика, установленного неподвижно в воздуховоде, воздействуют на электронно-релейпую схему и преобразуются в показания прибора. Недостаток этого способа — низкая точность измерения запыленности. |