Лекция №7. Экологические кризисы: озоновые дыры, энергетический кризис, перенаселение.

7.1 Озоновые дыры.

Озоновый экран находится в стратосфере на расстоянии порядка 25 км над поверхностью земли.

Этот слой поглощает до 99% жесткого ультрафиолетового солнечного излучения (≈0,1 мкм), обладающего большей энергией, чем видимый свет (0,7-0,4 мкм).

До поверхности Земли доходит лишь 1% УФ-излучения. Если это излучение проникает сквозь атмосферу в больших количествах, то оно может, поглощаясь тканями живых

организмов, разрушать молекулы белков и ДНК. В конечном итоге это приводит к росту числа раковых заболеваний кожи, снижению иммунитета, падению

урожайности с/х культур, гибели фитопланктона в океане, нарушению глобального баланса СО2 и О2 в атмосфере и т.д.

Необходимо помнить, что озон в нижних слоях атмосферы является высокотоксичным загрязнителем опасным для растений и животных.

Нижние слои атмосферы и стратосфера не перемешиваются.

Озон О3 – существенный компонент стратосферы, является продуктом воздействия самого УФ на молекулы

кислорода О2:

1) О2 + УФ -> О:

2) О: + О2 -> О3

Существует предположение, что атомы хлора являются катализатором процесса разложения озона, а люди невольно поставляют их в стратосферу:

О3 + Cl' ---> Cl - О' + О2

Cl - О' + О3 ---> Cl' + 2 О2

Атомы хлора очень медленно покидают стратосферу. Основным источником хлора являются фреоны. Фреоны – это фторхлоруглеводороды (ХФУ), обладающие уникальным набором физико-химических свойств, предопределившим их широкое применение. Они не растворимы в воде, не горючи, не токсичны и химически инертны. В связи с этим их используют в следующих областях:

- качестве хладагентов в бытовой технике,

- в производстве пористых пластмасс. ХФУ смешивают с жидкой пластмассой при повышенном давлении (когда давление понижают, пластмасса вспенивается и застывает, а ХФУ – улетучивается в атмосферу),

- электронной промышленности ХФУ применяют для очистки микросхем,

- в качестве носителей в аэрозольных баллончиках.

Кроме ХФУ озоновый слой активно разрушается при полетах сверхзвуковых самолетов и космических кораблей.

Существует также теория, которая приписывает разрушающую роль газам, выходящим из разломов в земной коре. С помощью этой теории

объясняется тот факт, что большинство озоновых дыр располагается на геологическими разломами, находящимися около полюсов планеты, над Исландией, Канадой и т.д.

Методы сохранения озонового слоя Земли.

1. Пассивный метод – уменьшение выбросов в атмосферу ХФУ и замена их экологически безопасными веществами.

2. Активные методы:

- химическое воздействие на озоновую дыру пропаном или бутаном, которые связывают атомарный хлор

в хлороводород,

- воздействие электрическими зарядами, электромагнитным излучением, лазером.

7.2 Энергетический кризис.

Прогресс цивилизации представляет собой процесс замены ручного труда другими источниками энергии.

Безусловно, много энергии в настоящее время расходуется впустую, и есть резервы для повышения к.п.д. ее использования, т.е. для энергосбережения.

Однако современные объемы производства требуют огромного количества энергии. Следовательно, для устойчивого развития общества нужны устойчивые энергоресурсы.

Вообще, природные ресурсы – это различные объекты и явления, которые человек использует для создания материальных

благ, обеспечивающих не только поддержание существования человечества, но и постепенное повышение качества жизни.

Классификация ресурсов по источнику происхождения:

- Биологические ресурсы – это все живые средообразующие компоненты биосферы: продуценты, консументы и редуценты.

- Минеральные ресурсы – это все пригодные для употребления вещественные составляющие литосферы, используемые в хозяйстве как минеральное сырье или источники энергии.

- рудное – из него извлекаются металлы,

- нерудное – из него извлекаются неметаллические компоненты,

- топливно-энергетические – используются как топливо и источник энергии.

- Энергетические ресурсы – совокупность энергии Солнца и космоса, атомно-энергетических, топливно-энергетических, термальных и других источников энергии.

Классификация ресурсов по использованию их в производстве

- земельный фонд (с/х, не с/х, земля населенных пунктов),

- лесной фонд,

- водные ресурсы,

- гидроэнергетические ресурсы,

- ресурсы фауны,

- полезные ископаемые.

Классификация ресурсов по степени истощаемости:

- Неисчерпаемые: солнечная энергия, энергия ветра, приливов, движущейся воды и т.д.

- Исчерпаемые:

- возобновляемые (чистый воздух, пресная вода, плодородная почва,

растения и животные и т.д.),

- невозобновляемые (ископаемое топливо, минеральное сырье).

- Ресурсообеспеченность – это соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования.

- Ресурсный цикл — это совокупность превращений и пространственных перемещений определенного вещества или группы веществ на всех этапах использования его человеком, включая его влияние, подготовку к эксплуатации, извлечение из природной среды, переработку, превращение и возвращение в природу.

Наиболее востребованными являются энергоресурсы.

Они бывают первичными (уголь, нефть, ядерное топливо, энергия воды, ветра и т.д.) и вторичными (электроэнергия).

Для производства электроэнергии необходимо найти источник энергии для вращения генератора.

Самый распространенный метод - кипячение воды с последующим получением пара высокого давления, который подается на турбину.

Комплекс турбины и генератора называется турбогенератором. Для нагревания воды используют первичные энергоресурсы. Наиболее целесообразным является применение для этих целей солнечной или геотермальной энергии,

сжигания мусора и макулатуры. Кроме паровых, используют также газовые и гидротурбины.

Турбогенераторы имеют следующие недостатки: небольшое к.п.д. ≈ 30-40%; нарушение и изменение поверхности земли при добыче

топлива и строительстве водохранилищ; загрязнение и образование токсичных отходов при горении топлива; тепловое загрязнение в результате рассеивания тепла.

В последние десятилетия время резко растет количество потребляемых энергоресурсов, с одной стороны, и заметное их истощение, с другой.

Имеет место существенное отставание добычи первичных энергоресурсов от их потребления, т.е. энергетический кризис.

Вывести человечество из энергетического кризиса могут альтернативные источники энергии и энергосбережение.

Экономия сырой нефти и других видов ископаемого топлива позволит смягчить парниковый эффект, сократить масштабы кислотных дождей,

снизить приземный уровень озона и других загрязнителей, возникающих при сгорании топлива.

Из альтернативных источников энергии наиболее многообещающим является солнечная энергия, так как она относится к возобновляемым

источникам энергии и ее запасы практически неистощимы. Астрономы подсчитали, что Солнце будет активно еще несколько миллиардов лет.

Солнечная энергия – это кинетическая энергия излучения (в основном света), образующаяся в результате термоядерных реакций в недрах Солнца. В естественных экосистемах

Земли лишь небольшая часть ≈1% солнечной энергии используется для фотосинтеза и запасается в виде потенциальной энергии органических веществ.

За счет их разложения удовлетворяются энергетические потребности всех остальных компонентов экосистем.

Области применения солнечной энергии.

- Прямое использование солнечной энергии.

- Плоские коллекторы используются для отопления и горячего водоснабжения зданий. Они состоят из черной поверхности и прозрачного окна над ней. Эта поверхность поглощает световую энергию и превращает ее в тепловую, а «окно» не позволяет теплу рассеиваться в пространство. Чтобы нагреть, воздух пропускают между черной поверхностью и окном, а воду – по трубам.

- Фотоэлектрические преобразователи (солнечные батареи). Они изготовлены из особых материалов, в которых падающая энергия света индуцирует поток электронов. Их к.п.д. невелико – 10-20%.

- Энергобашни – это сооружения, использующие эффект увеличительного стекла. На площади в несколько гектар устанавливают зеркала, которые фокусируют солнечный свет на котле, находящемся на вершине башни. Высокая температура превращает воду в пар, приводящий в движение обычный турбогенератор. По своей рентабельности они могут конкурировать с атомными электростанциями. Это экологически чистый источник энергии. Недостатком являются необходимость больших площадей и близость потребителя энергии и тепла.

- Солнечные пруды – еще более дешевый способ улавливания и аккумулирования солнечной энергии. Искусственный водоем частично заполняется очень соленой водой, поверх которого находится пресная вода. Плотность соленой воды намного выше, поэтому он остается на дне, почти не смешиваясь с верхним слоем. Солнечные лучи без помех проходят через пресную воду, но поглощаются нижним, превращаясь при этом в тепло. Верхний слой действует, как изоляция не позволяя нижнему остыть. Недостатки те же что и у энергобашен.

- Электролиз воды с помощью солнечной энергии:

2 Н 2О + 2е ---> Н 2 + 2ОН-.

Образующийся при этом водород является экологически чистым топливом, так как единственным побочным продуктом его сгорания является вода. Этот способ находится в стадии разработки.

- Непрямое использование солнечной энергии.

- Сжигание биомассы, образующейся за счет фотосинтеза.

- Получение метана в процессе питания бактерий органическими отходами (канализационный ил, навоз и т.д.) в анаэробной среде.

- Получение спирта за счет спиртового брожения сахарного сорго, кукурузы, водяного гиацинта и других культур в анаэробных условиях питания дрожжей. Недостатки – использование для перегонки топлива, дающего много копоти, конкуренция за земли с пищевыми культурами и т.д.

Другими альтернативными источниками энергии являются энергия падающей воды, энергия ветра, геотермальная энергия,

энергия приливов и отливов, энергия морских волн.

Для нашей страны наиболее перспективным выходом из энергетического кризиса является ядерная энергетика. Ядерная энергия

выделяется в больших количествах в ходе ядерных реакций, при которых изменяются сами атомы. Это может проходить двумя способами:

- Расщепление тяжелых ядер одного элемента на два более легких ядра других элементов:

U (235) + 1 n ---> 3 n + E + радиоактивные отходы.

При распаде 1 г U (235) выделяется энергии 7,5· 107 кДж, больше, чем при сгорании 2 т каменного угля. -

Ядерный синтез заключается в соединении двух легких ядер в одно более тяжелое ядро другого элемента: D + T ---> He + n + E .

Из 1 г реакционной смеси выделяется 35·107кДж. Превращение имеющихся на Земле запасов дейтерия (≈ 4·1013 т) в гелий могло бы стать практически неисчерпаемым источником энергии для человечества. Однако для проведения реакций ядерного синтеза необходима очень высокая температура (свыше 1 млн. градусов). Пока удалось осуществить только неуправляемую термоядерную реакцию, приводящую к взрыву огромной мощности: на этом процессе основано действие водородной бомбы.

В обоих случаях суммарная масса продуктов реакции меньше, чем у исходного материала. «Теряемая» масса превращается в

энергию согласно закону Эйнштейна:

Основной процесс, идущий на современных АЭС - это управляемое расщепление, при котором энергия высвобождается постепенно в виде тепла.

Тепло используется для кипячения воды и получения пара, приводящего в движение обычные турбогенераторы. Процесс расщепления тяжелых ядер происходит в ядерном реакторе,

функция которого заключается в поддержании непрерывной цепной реакции, которая не должна переходить в ядерный взрыв.

В настоящее время для получения энергии широко применяется только расщепление тяжелых ядер.

Так, например,

Преимущества АЭС – высокая эффективность и экономичность, отсутствие вредных выбросов в атмосферу в нормальном режиме работы.

Недостатки АЭС - проблема утилизации радиоактивных отходов и возможностrь аварий, а также увеличение стоимости строительства и

эксплуатации АЭС за счет введения новых стандартов их безопасности.

Перспективы развития ядерной энергетики:

- Переход на автоматический режим работы и остановки цепных реакций.

- Применение реакторов-размножителей, в которых, кроме энергии из урана-238 получают плутоний-239, также являющийся ядерным топливом.

- Разработка термоядерных реакторов, в которых может проводиться термоядерный синтез.

- Повышение стандартов, предъявляемых к АЭС и персоналу.

7.3 Утилизация радиоактивных отходов

При делении ядер урана или других тяжелых элементов, образуются ядра более легких атомов – иода, цезия, стронция,

кобальта и примерно 30 других. Обычно они представляют собой их нестабильные изотопы. Они переходят в стабильное состояние, испуская элементарные частицы и

высокоэнергетическое радиоактивное излучение. Кроме непосредственных продуктов деления ядерного топлива нестабильными могут стать и другие вещества внутри и

вокруг ядерного реактора, поглотив испускаемые при ядерной реакции нейтроны. Все эти прямые и косвенные продукты расщепления называются радиоактивными

отходами. Из таких же веществ состоят радиоактивные осадки при ядерном взрыве.

При нормальной работе АЭС радиоактивные продукты ядерного деления остаются в топливных элементах (циркониевые стержни), а вторичные

радиоизотопы – внутри защитной оболочки реактора. Таким образом, заметного поступления радиоактивных веществ в окружающую среду не происходит. Но существует проблема

радиоактивных отходов. Они находятся в процессе радиоактивного распада, т.е. содержащиеся в них нестабильные изотопы испускают элементарные частицы и радиацию, переходя

в стабильное состояние и теряя радиоактивность. Проблема захоронения радиоактивных отходов включает два аспекта:

- кратковременная изоляция (несколько лет) короткоживущих изотопов, после чего обращаться с ними гораздо легче и безопаснее, чем вначале;

- окончательная долговременная изоляция (десятки тысяч лет), обеспечивающая защиту от долгоживущих изотопов.

При кратковременной изоляции, использованные топливные элементы хранятся в глубоких заполненных водой резервуарах на территории АЭС. Вода поглощает продолжающее выделяться тепло и защищает от радиации. Для долговременной изоляции радиоактивные отходы концентрирую, затем заливают бетоном и помещают в стальные герметичные контейнеры, которые захоранивают на большой глубине в устойчивых толщах горных пород.

7.4 Проблемы народонаселения

Взрывообразно возрастающее народонаселение Земли быстро переполняет природные экосистемы, основу биологического

разнообразия и сохранения устойчивого, самовозобновляемого существования биосферы. Поэтому важнейшее условие дальнейшего прогресса человечества – прекращение роста

его численности и снижение ее отрицательного воздействия на природную среду. Только добившись собственного популяционного равновесия, можно и дальше развивать

культуру, технологию, цивилизацию в целом.

Связь человечества с окружающей средой определяется не только численностью народонаселения, но и стилем жизни.

При высокообеспеченном стиле жизни потребляется множество материальных благ, что требует как использования ресурсов для их изготовления, так и дополнительных источников

энергии для пользования ими. Производство материальных и энергетических ресурсов, сжигание топлива и выбрасывание отслуживших свой срок изделий приводят к накоплению

отходов, загрязняющих среду. Очевидно, что более простой стиль жизни, наносит меньший ущерб среде.

Негативное влияние нашего стиля жизни на окружающую среду может быть либо значительно ослаблено, либо усугублено в зависимости от

уровня экологического сознания общества.

Таким образом, существует две самостоятельные проблемы народонаселения. Одна из них касается промышленных стран, где связана не столько с

численностью населения, сколько с накоплением загрязняющих веществ, отходов и другими последствиями обеспеченного образа жизни. Другая проблема стоит перед народами слабо

развитых стран, в которых проживает большинство населения Земли. Здесь люди, ежедневно озабоченные выживанием, вырубают леса, истощают пастбища и пашни. Это приводит к

эрозии почвы, потере плодородия, заилению рек и озер, резко сокращает биологическое разнообразие, приводя к деградации экосистем.

Таким образом, совершенно ясно, что даже при нынешней численности населения невозможно поддерживать устойчивый достойный стиль жизни,

обеспечивающий нормальное питание, одежду и кров, без резкого повышения уровня экологического сознания, ведущего к улучшению использования и охраны окружающей среды.

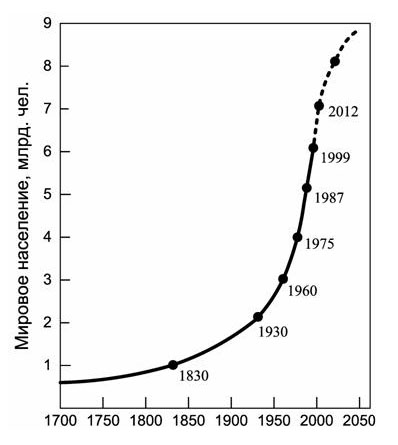

Последние 150 лет население Земли растет взрывообразными темпами. С 1830 г. по 1930 г. численность человечества резко выросла с 1 до 2 млрд.

человек. Через 30 лет она достигла 3 млрд., через 15 лет – 4млрд., еще через 12 лет – 5 млрд. человек (рис. 7.1).

Ежегодно прирост населения Земли составляет около 90 млн. человек. Однако в последние годы темпы прироста начали

снижаться. Путем экстраполяции накопленных данных можно сделать прогноз о том, что к концу XXI века численность населения может составить порядка 10 млрд. человек.

Но этот прогноз не учитывает углубляющиеся экологические проблемы, ставящие под сомнение существование такого количества людей в нашей биосфере. Уже сейчас происходят

серьезные климатические сдвиги, быстро истощаются ресурсы, деградируют экосистемы. Чтобы человечество устойчиво развивалось, требуется дальнейшее снижение темпов прироста

населения, серьезные изменения, как в стиле жизни, так и в уровне экологического сознания.

Ключевым фактором, определяющим диспропорции в темпах прироста населения, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР).

СКР – это среднее число детей, которое рожает каждая женщина в течение жизни.

СКР равный двум обеспечивает неизменную численность населения, т.е. простую воспроизводящую рождаемость: два ребенка заменят отца и

мать, когда те умрут.

СКР ниже 2 приведет к снижению численности населения, потому что родительское поколение будет замещено не полностью, а СКР выше двух,

обусловит рост населения, так как число родителей будет возрастать с каждым поколением.

СКР в высокоразвитых странах равен 1,9. Однако население до сих пор растет, потому что более высокая рождаемость в прошлом привела к тому,

что нынешнее поколение достаточно многочисленно и в настоящее время, т.е. число новорожденных здесь превышает число умерших.

СКР в менее развитых странах составляет 4,8 без Китая и 4,1, если его учитывать. Это более чем вдвое превышает простую воспроизводящую

рождаемость и приводит к удвоению численности населения в каждом поколении.

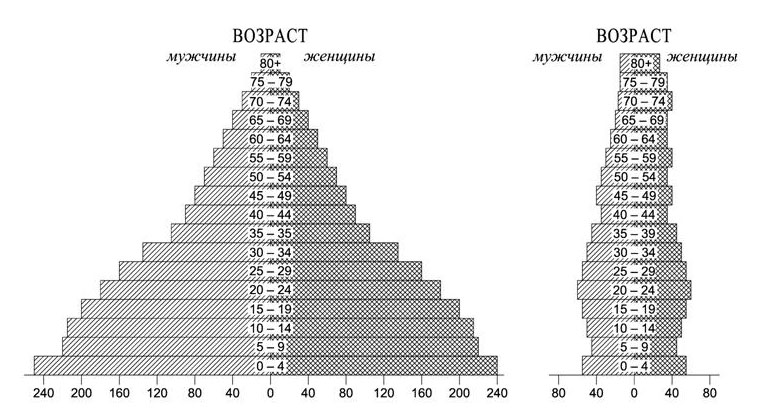

Различие в величинах СКР в высокоразвитых и слаборазвитых странах, обусловливает резко отличающиеся по виду половозрастные пирамиды,

которые отражают возрастной и половой состав населения. Их обычно изображают в виде гистограммы, демонстрирующей количество людей в каждой возрастной группе, с разницей в

пять лет. Полосы, соответствующие мужской половине населения, располагают с одной стороны графика, женской – с другой (рис. 7.2). Половозрастная пирамида высокоразвитых

стран (рис. 7.2, Б) выглядит как колонна, отражая тот факт, что численность населения разного возраста примерно одинакова. Это объясняется тем, что СКР близок к простому

воспроизводящему уровню, когда каждая возрастная группа замещает предыдущую.

Рис. 2. Половозрастные пирамиды, составленные по данным за 1984 г. для развивающихся (А) и развитых (Б) стран.

В то же время половозрастная пирамида развивающихся стран представляет собой треугольник, так как число детей,

произведенных на свет каждой возрастной группой, примерно вдвое превышает ее собственную численность (рис. 7.2, А). Это приводит к населению с преобладанием молодежи и

относительно небольшой долей людей среднего и старшего возрастов, что предопределяет высокий демографический потенциал населения развивающихся стран. В таких

странах около 40 % населения моложе 15 лет и много людей без основательной профессиональной подготовки и жизненного опыта. Здесь перед государством стоит грандиозная задача

дать молодежи образование, профессию и возможность продуктивно работать. При сохранении высокого СКР в развивающихся странах численность населения будет неоднократно

удваиваться, пока за ее регулирование не возьмутся такие лимитирующие факторы, как голод, болезни и социальные потрясения.

Предпринимаемые в мире усилия в области планирования семьи привели к существенному снижению СКР. Если предположить, что эта тенденция

сохранится и в будущем, развивающиеся страны приблизятся к уровню простой воспроизводящей рождаемости примерно к 2025 г. Но при нынешнем демографическом потенциале их

население будет продолжать заметно расти до 2080 г.

На рождаемость и смертность влияет множество факторов: болезни, война, семейные и национальные традиции, экономика, религия, нравственные

идеалы и т.д. Сравнивая темпы прироста населения в разных странах, население делят на группы по 1000 человек и рассчитывают среднее число рождений и смертей на 1000

человек в год. Эти показатели называют общим коэффициентом рождаемости (ОКР) и смертности(ОКС) соответственно. Вычитая ОКС из ОКР, получают естественный

прирост (или убыль, если смертность выше рождаемости) населения(ЕПН).

Темпы прироста можно выразить в процентах, если результат разделить на десять:

ОКР-ОКС = ЕПН на 1000 чел. : 10 = ЕПН в %.

Современные статистические данные показывают, что в группе высокоразвитых стран ОКР в среднем равен 15, а ОКС – 9,

отсюда:

ЕПН= 15-9 = 6 (на 1000 чел.), ЕПН= 6:10 = 0,6 %.

В то же время в группе слаборазвитых стран ОКР –31, а ОКС – 10, что дает ЕПН=2,1 %.

Рассмотрим демографический взрыв с точки зрения того, как и почему рождаемость и смертность меняются со временем. Еще в конце 1800-х годах не было ничего необычного в том, что родители заводили по 7-10 детей, из которых только 1-3 доживали до половой зрелости. Эпидемии заболеваний типа оспы, ветрянки, дизентерии, дифтерии, скарлатины, кори, коклюша уносили множество детских жизней. Рождаемость была высокой – ОКР достигал 40-50, но из-за высокой смертности в детском возрасте ОКС был почти таким же. Следовательно, население если и росло, то медленно. В середине 1800-х гг. открытие антибиотиков, создание вакцин, улучшение санитарных условий обусловило резкое снижение детской смертности, повысилась выживаемость. ОКС снизился до 10, что и явилось причиной демографического взрыва. Таким образом, численность детей предопределяет количество людей репродуктивного возраста и существенно влияет на рост населения. В то же время пострепродуктивная продолжительность жизни оказывает минимальное воздействие на рост населения.

7.5 Решение проблемы народонаселения

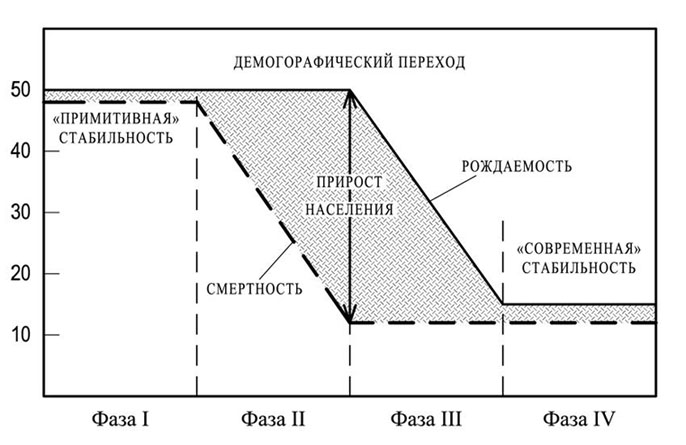

Гуманным способом регулирования численности населения является снижение рождаемости до уровня смертности. Переход от «примитивной» стабильности (высокая рождаемость и высокая смертность) к «современной» (низкая рождаемость и низкая смертность) называется демографическим переходом. Он включает в себя четыре стадии (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Схема демографического перехода.

Фаза 1. Уровень рождаемости высок, но детская смертность тоже высока (слабое развитие медицины). В результате население если и растет, то медленно.

Фаза2. Общество научилось контролировать заболевания, которые приводили к высокой пререпродуктивной смертности. Она резко снизилась, но рождаемость осталась высокой, что вызвало быстрый рост населения.

Фаза3. Социальные и/или экономические изменения приводят к снижению рождаемости. В конце этой фазы численность населения вновь стабилизируется, т.к. снижение детской смертности компенсируется низкой рождаемостью.

Фаза4. Новая стабильная численность населения поддерживается за счет низкой рождаемости и низкой смертности.

В промышленных странах в основном завершилась третья фаза демографического перехода, а в развивающихся – она только начинается. Для ускорения этого процесса более ста стран, на долю которых приходится 95% населения планеты, сейчас осуществляют программы планирования семьи по следующим основным направлениям:

- Консультация семейных пар и одиноких клиентов по вопросам биологии размножения, по особенностям различных методов контрацепции.

- Предоставление на выбор бесплатных противозачаточных средств.

- Консультации по вопросам здоровья матери и ребенка в до- и послеродовой периоды. Упор на полноценное питание, санитерно-гигиенические нормы и медицинское обслуживание.

- Ознакомление с преимуществами для здоровья перерывов между беременностями. Упор на выкармливание грудью и на естественном способе контрацепции, поскольку у кормящих матерей обычно не бывает овуляций. Кормление грудью и связанное с ним контрацептивное действие могут длиться до достижения ребенком 2,5-3 лет. Такие интервалы между беременностями способны снизить общую рождаемость наполовину.

- Поскольку ни один метод контрацепции не дает полной гарантии, нежелательные беременности возможны. Поэтому должны быть разрешены официальные аборты, после которых практически не бывает отрицательных для здоровья женщины последствий.

Некоторые страны дополняют программы планирования семьи различными экономическими стимулами и/или запретами. Типичный пример - Китай, самая крупная развивающаяся страна с более чем миллиардным населением. Была поставлена цель – семья с одним ребенком. Для ее достижения была разработана программа поощрений и наказаний. К первым относятся:

- оплачиваемый отпуск женщинам, перенесшим операции, снижающие рождаемость (стерилизацию, аборт);

- ежемесячное пособие семье, имеющей только одного ребенка;

- преимущества при устройстве на работу для единственного ребенка в семье;

- дополнительное питание для единственного ребенка;

- преимущества семей с одним ребенком при обеспечении жильем;

- привилегированное медицинское обслуживание родителей, у которых единственный ребенок – девочка (в Китае предпочитают сыновей и стремятся заводить детей, пока не родится сын).

Санкции за чрезмерное количество детей включают:

- возвращение семьей сумм, полученных за первого ребенка, в случае рождения второго;

- выплата «налога» за второго ребенка;

- более высокая плата за питание для второго ребенка;

- отсутствие декретного отпуска и оплаты медицинских расходов, предоставляемых при рождении первого ребенка.

Вместе с улучшением экономической ситуации такие поощрения и наказания позволили Китаю добиться резкого снижения СКР с 4,5 до 2,4. Подобные меры могут применяться нацией только по собственной инициативе. Одна страна не в праве наложить такие санкции на другую, но она может их поддерживать, так как от перенаселения пострадает каждый житель планеты.

Тема для самостоятельного изучения: