Лекция №4: Экологические факторы и законы.

4.1 Понятие экологического фактора. Закон минимума Либиха.

Среда обитания любого живого организма – это совокупность условий его жизни. Успех выживания живых организмов и их процветание зависят от их приспособленности к условиям среды обитания. Условия среды обитания (т. е. компоненты внешней среды), которые оказывают прямое или косвенное воздействие на живые организмы на протяжении хотя бы одного цикла индивидуального развития, называются экологическими факторами.

Существует несколько классификаций экологических факторов: по “критерию жизни”, по свойствам, по отношению к экосистеме и др. Классификация по “критерию жизни” подразумевает деление экологических факторов на биотические и абиотические.

1. Биотическими факторами называют совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других организмов, а также на неживую среду обитания. Например, растения выделяют кислород, необходимый для дыхания животных, а животные обеспечивают поступление в атмосферу CO2, который используется растениями в процессе фотосинтеза; одни живые существа служат пищей для других живых существ и т.п.

2. Абиотическими факторами называют совокупность неорганических (неживых) компонентов экосистемы и внешней среды, влияющих на жизнедеятельность живых организмов. К ним относятся температура, влажность воздуха, давление, сила ветра, энергия солнечных лучей, осадки, химический состав среды обитания и т.п.

3. Антропогенные факторы – это факторы, созданные деятельностью человека и воздействующие на окружающую среду и живые организмы. К ним относятся истребление, размножение и переселение человеком в другие места обитания различных видов животных и растений, влияние человеческой деятельности на климат, режим рек и др., распашка целинных земель и т.п.

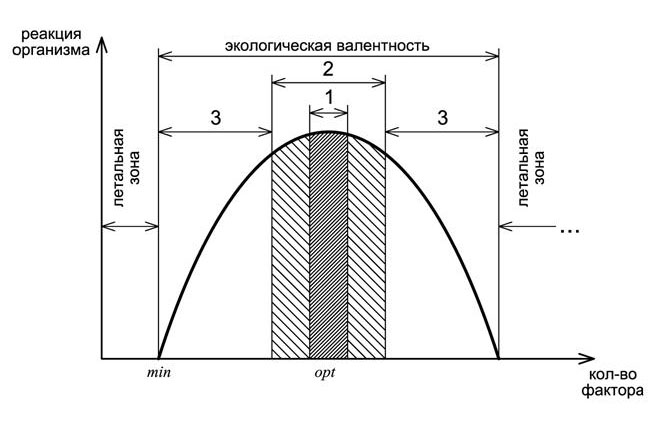

Факторы среды имеют количественное выражение. Зависимость количества того или иного фактора и определенной реакцией организма (например, интенсивности жизнедеятельности) можно представить в виде графика (рис. 4.1).

Рис 4.1 Зависимость количества фактора и определенной реакции организма

Свойство живых организмов переносить количественные колебания действия фактора среды в том или ином пределе называется экологической валентностью или экологической толерантностью.

Точке оптимума соответствует то количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов мог существовать в данных условиях. По мере увеличения значений количества фактора интенсивность жизнедеятельности повышается до определенного уровня и снова уменьшается. Точке максимума соответствует максимальное количество фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности равна нулю. Перед точкой минимума и после точки максимума располагаются «мертвые» (летальные) зоны, т.е. зоны, которые соответствуют количеству фактора, несовместимое с жизнью.

1. Зона, прилегающая непосредственно к точке оптимума (на рис. 4.1 - это зона «1»), называется зоной оптимума или зоной комфорта. В этой зоне организм максимально адаптирован к действию экологического фактора, и количества последнего соответствуют экологическим потребностям организма.

2. Зона, прилегающая к зоне оптимума, называется зоной нормы(зона 2 на рис. 4.1). Ей соответствует такое количество экологического фактора, при котором все жизненно важные процессы протекают нормально, однако для поддержания их на этом уровне необходимы дополнительные энергетические затраты.

3. Зона пессимума (зона 3 на рис. 4.1) – это зона угнетения, ей соответствует такое количество фактора, при котором возникают те или иные отклонения от нормы, и поэтому нормальный ход процессов жизнедеятельности затруднен.

В зависимости от величины зоны экологической валентности (толерантности) различают эвритопные и стенотопные виды. Чем шире зона толерантности, тем большей экологической пластичностью будут обладать виды. Причем большая пластичность с генетической точки зрения обусловлена широкой нормой фенотипической реакции и генетической гетерогенностью. Виды с такой широкой зоной толерантности называют эвритопными. Виды, имеющие узкую зону толерантности, а значит, обладающие небольшой экологической пластичностью, называются стенотопными.

Следует отметить, что в природе все экологические факторы действуют совместно и организмы приспосабливаются к их комплексному влиянию. Кроме того, аутэкологический и синэкологический оптимумы часто не совпадают.

Не все экологические факторы одинаково важны для успешного выживания конкретного живого организма. Экологические факторы, которые являются наиболее значимыми (критическими) для жизнедеятельности организма, называются лимитирующими экологическими факторами. Значение лимитирующих факторов для живых организмов было впервые установлено немецким агрохимиком Ю. Либихом и сформулировано в виде закона.

Юстус фон Либих

Закон минимума (Ю. Либих, 1840 г.): Рост растений зависит от того элемента питания, который присутствует в минимальном количестве. Пояснение: для питания растений очень важны такие элементы, как калий, азот, фосфор; недостаток этих элементов в почве приводит к отклонениям в нормальном росте растений или их гибели.

Сформулированный для растений,закон минимума стал в дальнейшем использоваться для других живых организмов и приобрел новое звучание: жизнеспособность живых организмов определяется не теми элементами питания, которые потребляются ими в больших количествах и находятся в избытке, а теми, которые используются в микроколичествах и находятся в недостатке. Например, для нормального развития и функционирования человеческого организма большое значение имеют витамины и микроэлементы (железо, магний и др.).

Закон Либиха имеет ограниченный характер и действует, как правило, на уровне химических веществ. Его дополнениями являются и другие закономерности действия экологических факторов.

- Закон относительности действия экологических факторов, согласно которому при изменении условий обитания интенсивность жизнедеятельности организма будет ограничиваться действием фактора, количество которого более всего отклоняется от оптимального значения. В случае если он выходит за границы минимума или максимума, то существование организма становится невозможным в данных условиях, даже если значения другие факторы близки к оптимуму.

- Закон относительной заменяемости и абсолютной незаменимости экологических факторов. Т.е. живой организм в определенной мере способен заменить дефицитное вещество другим функционально близким веществом. Для других экологических факторов такая взаимозамена невозможна. Например, нельзя действие влажности заменить действием солнечного света и т.п.

Закон минимума Либиха получил дальнейшее развитие в законе толерантности (Ю. Шелфорд, 1913 г.): Лимитирующим фактором процветания живого организма может быть как минимум, так и максимум экологического фактора, диапазон между которыми соответствует величине выносливости (толерантности) организма к данному фактору.

Закон Шелфорда был впоследствии (1975 г.) дополнен Ю. Одумом следующими положениями:

1. Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного экологического фактора и низкий – в отношении другого.

2. Организмы с широким диапазоном толерантности в отношении всех экологических факторов обычно наиболее распространены.

3. Если условия по одному экологическому фактору не оптимальны для данного вида организмов, то диапазон толерантности может уменьшиться в отношении других факторов и т.д.

4.2 Экологические законы жизни

Кроме законов Либиха и Шелфорда, в экологической науке существует ряд положений, которые носят название экологических законов жизни и формулируются следующим образом:

1. Закон Рулье: Результаты развития (изменений) любого объекта определяются соотношением его внутренних особенностей и особенностей той среды, в которой он находится.

Пояснение : закон имеет всеобщее значение, распространяется на живую и неживую природу и социальную сферу.

2. Закон сохранения жизни:Жизнь может существовать только в процессе движения через живое тело потока веществ, энергии и информации. Прекращение движения в этом потоке прекращает жизнь.

Пояснение : закон устанавливает принципиальную разницу между живым и неживым веществом. Живое сохраняется только в процессе движения, в непрерывном взаимодействии живого тела с окружающей средой. Сохранение неживых тел, напротив, требует их покоя в благоприятной по свойствам неподвижной среде.

3. Каждый вид организмов, поглощая из окружающей среды необходимые ему вещества и выделяя в нее продукты своей жизнедеятельности, изменяет ее таким образом, что среда становится непригодной для его существования.

4. Постоянное существование организмов в любом ограниченном пространстве возможно только в экологических системах, внутри которых отходы жизнедеятельности одних организмов утилизируются другими видами организмов.

Пояснение : естественно существующая экосистема должна включать автотрофов, гетеротрофов и сапротрофов.

5. Устойчивость экосистем определяется соответствием их видового состава условиям жизни и степенью развитости самих систем.

Пояснение : характер почв должен соответствовать потребностям растений, характер растительности – потребностям животных, а их виды должны быть “пришлифованы” друг к другу. Такое положение достигается лишь в течение длительного развития биоценозов.