|

4.3.7. Цифровые датчики перемещений на основе новых эффектов.

Фотоэлектрические цифровые датчики перемещения (ФЦДП) относятся к устройствам, в которых эффективно ис¬пользуются новые физические эффекты, например приборы с зарядовой связью — ПЗС. Достоинствами ФЦДП на ПЗС являются простота реализации, надежность, возможность ин¬тегрального исполнения по МОП БИС технологии. Хотя сейчас быстродействие таких преобразователей невелико и составляет — 100 мс для 16-разрядного ФЦДП, существует мнение, что в скором времени, несмотря на это, ФЦДП на ПЗС займут одно из доминирующих мест среди дешевых изделий массового производства.

Фотоэлектрический ЦПП на ПЗС фирмы Solatron Electronic. (Великобритания) имеет кодовый элемент в виде линейки ячеек ПЗС, выполненной на одном кремниевом кри¬сталле и содержащей 100 отдельных ячеек ПЗС фирмы GEL Semiconductors ltd. (Великобритания). Он позволяет получить разрешающую способность, соответствующую 16 двоичных разрядов.

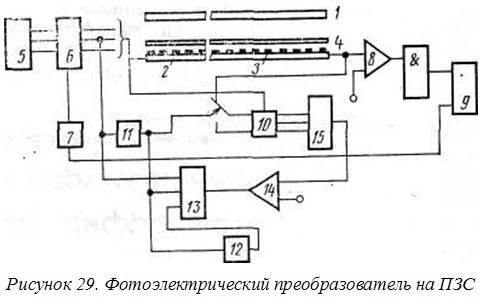

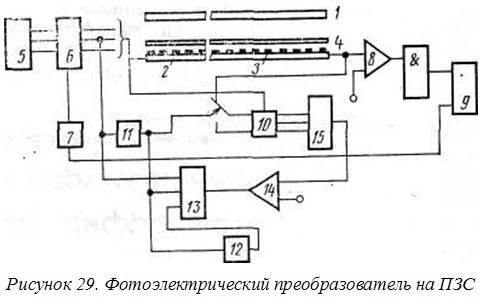

Фотоэлектрический ЦДП содержит (рис. 29) источник света 1, линейку 2 с N ячейками ПЗС 3, экран 4, соединенный с пе¬ремещающимся объектом, который имеет (N+1) или (N—1) прорезей. Длина экрана соответствует диапазону измеряемого перемещения.

Первая прорезь экрана совпадает с первой ячейкой ПЗС ли¬нейки, а (N+1) или N—I) прорезь — с N-й ячейкой той же линейки. В центре экрана расположена самая длинная и широкая прорезь, обеспечивающая наибольший заряд на соответствующей ячейке линейки по сравнению с зарядами, гене¬рируемыми от других прорезей. Последовательность генерируемых таким образом зарядов изменяется от максимума в первой и последней ячейках до минимума по мере приближения к центральной прорези. Когда экран перемещается в пре¬делах между двумя соседними ячейками, распределение зарядов изменяется на один цикл по длине линейки, т. е. фаза выходного сигнала изменяется на 360°, а центральная прорезь перемещается на величину, равную расстоянию между двумя соседними ячейками. Это позволяет осуществить грубый и точный отсчеты измеряемого перемещения.

Импульсы от трехфазного генератора 5 (f=1 МГц) через коммутатор 6 поступают на тактовый вход линейки ячеек

ПЗС коммутатор подключается блоком управления 7 на 100 мкс (в зависимости от числа ячеек ПЗС линейки в цикле измерения 100 мс). Порог срабатывания компаратора 8 вы¬бран таким образом, что обеспечивает прохождение лишь им¬пульсов, генерируемых от центральной прорези.

Выход линейки кроме того подсоединен ко входу интерполя¬тора 10, в котором формируется код в пределах расстояния между соседними ячейками. Когда с выхода генератора 5 в цикле измерения пройдет 100 импульсов, счетчик 11 отключит вход интерполятора от выхода линейки и закольцует его. Кро¬ме того, выходной импульс счетчика 11 устанавливает в «0» счетчик 12 и через пороговый блок 13 разрешает поступление импульсов с генератора 5 на вход счетчика 12.

Последний прекращает подсчет импульсов, когда импуль¬сом с компаратора 14 закрывается блок 13. Вход компаратора соединен с выходом сумматора 15, подключенного к входным цепям интерполятора. Таким образом, в конце цикла измерения значения кода счетчиков 9 и 12 характеризуют измеряемое перемещение.

К числу новых направлений в развитии ФЦДП следует от¬нести использование в них микропроцессоров. Это открывает возможность замены относительно сложной электронной схемы преобразователя, обычно выполняемой на интегральных мик¬росхемах общего применения, по существу одним элементом — МП. Цифровая измерительная информация обрабаты¬вается с более высокой надежностью при заметном улучшении массогабаритных показателей ФЦДП.

Применение МП особенно выгодно при использовании ФЦДП для контроля хода технологического процесса в реальном мас¬штабе времени. Однако возложение на МП вычисления всевоз¬можных функций измеряемого перемеще-ния, таких как sin θ, cos θ, tgθ, где θ — величина перемещения, обычно нецелесо-об¬разно. Это объясняется значительными затратами времени на их вычисление, а также необходимостью использования боль¬шого объема памяти, что в конечном счете сказывается на экономической эффективности. Названные функции можно по¬лучить аппаратурными средствами, что при современном уров¬не интегральной технологии реализовать значительно проще, не снижая качественных показателей преобразования.

Большие возможности, которые открывает современная микроэлектроника, позволяют предложить структурные схемы ФЦДП, в которых часть разрядов выходного кода реализуется в основном электронными средствами. Ниже рассматривается пример построения такого преобразователя.

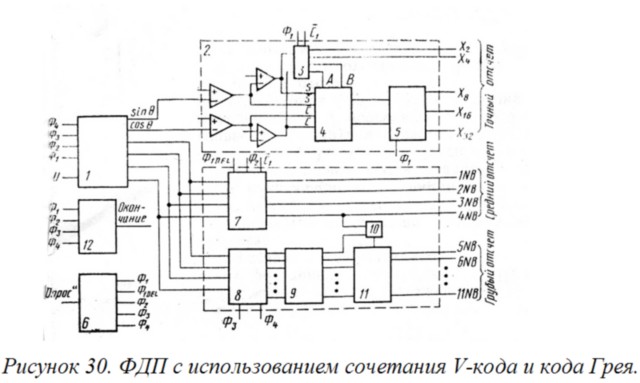

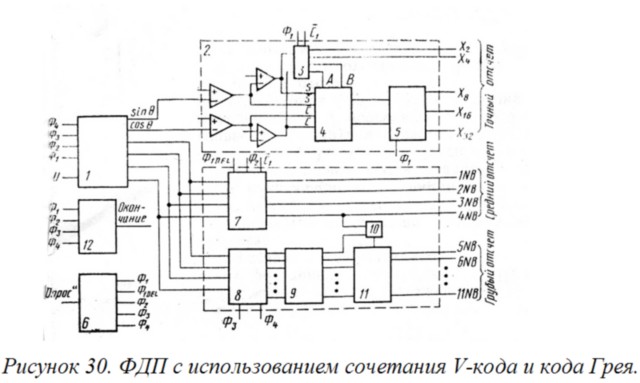

В ФЦДП американской фирмы Itek Corp для упроще¬ния оптической системы считывания и повышения функцио¬нальной надежности преобразования при обеспечении достаточно высокой разрешающей способности используется сочета¬ние V-кода и 12-разрядного кода Грея. Еще четыре младших разряда ФЦДП формируются дополнительной дорожкой (рис.30).

Блок 1 содержит набор осветителей, кодовый диск, соединен¬ный с валом, угловое положение которого измеряется, и си¬стему фотоприемников. Работа ФЦДП синхронизируется бло¬ком распределения импульсов 6 при поступлении сигнала «Опрос».

Дополнительная кодовая дорожка непрерывно освещается осветителем, и с нее снимаются квадратурные сигналы sin? и cos?, изменяющиеся в функции углового перемещения 9 вала. В блоке 2 определяются младшие разряды кода точного от¬счета: Х2, Х4, Хз, Х16, X32. Здесь разряд Х2 используется для сопряжения с другим отсчетом. Синусоидальные сигналы с выходов блока 1 поступают в блок 3 селектора квадрантов. На его выходах формируются значения старших разрядов ко¬да точного отсчета.

В зависимости от значений А и В кода квадранта блоком аналоговых ключей 4 воспринимаются участки синусоидальных сигналов, соответствующие этому квадранту, и в виде меандров подаются к блоку умножения 5. Сигналы Х8, Х16 и Х32 являющиеся значениями кода внутри квадранта, получа¬ют перемножением соответствующих синусоидальных сигналов s, s’, c, c’ меандров. Для решения этой задачи в блоке 5 имеется набор элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.

Для получения синусоидальных сигналов sin? и cos? используются четыре фототранзистора, расположенных попарно вдоль дополнительной дорожки и оптически соединенных с ней через две группы щелевых диаграмм. Сигнал Ф1 определяет длительность сигналов логической, «1» в соответствующем меандре. Сигнал С’1 (соответствующий сигналу X'2) служит для согласования полученного точного от¬счета со средним отсчетом.

|