|

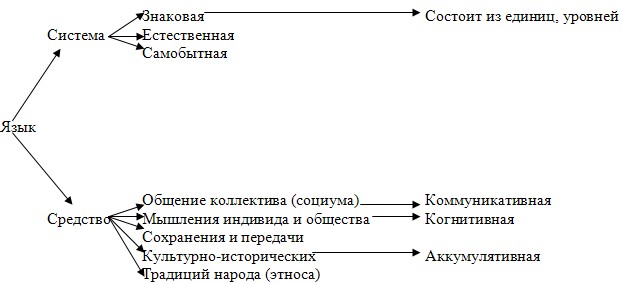

Раздел 1 Язык – важнейшее средство человеческого общения Основные вопросы: 1. Язык как общественное явление и знаковая система. Язык как общественное явление и знаковая система Язык (естественный) – важнейшее средство человеческого общения. Это система фонетических, лексических и грамматических средств, являющаяся орудием выражения мыслей, чувств и волеизъявлений. Язык неразрывно связан с мышлением, поскольку мыслительная деятельность человека имеет вербальную (словесную) основу. Человек мыслит словами, фразами, предложениями. «Мысль и язык фактически совершенно нерасторжимы и вливаются в общее безбрежное море объективной действительности», отмечал известный русский лингвист А.Ф. Лосев. Будучи неразрывно связан в своем возникновении и развитии с данным человеческим коллективом, язык представляет собой явление социальное. Вне общества нет языка. Владение языком составляет неотъемлемую черту человека, а возникновения языка совпадает с временем формирования homo sapiens. Язык в одно и то же время – условие развития и продукт человеческой культуры. Он выступает хранителем народного опыта (практического, нравственного, эстетического), средством передачи культурно-исторических традиций народа, выразителем его национального самосознания и восприятия мира. С помощью языка регулируются человеческие взаимоотношения, так как язык является одним из средств управления человеческим поведением. Основными функциями языка являются коммуникативная, мыслеобразующая, познавательная (когнитивная) и аккумулятивная. Кроме того, язык выполняет эмоциональную функцию (выражает чувства и эмоции) и волюнтативную функцию (оказывает воздействие). Язык представляет собой систему. Как и любая система, язык состоит из множества элементов, находящихся в связи друг с другом и образующих единство. Так, язык состоит из единиц: звук, морфема, слово, фразеологическая единица (устойчивое сочетание), свободное словосочетание, предложение (простое, сложное), текст, которые образуют уровни языка.

Язык – знаковая система. Языковые знаки относят к искусственным знакам (знакам-информантам), они отличаются от естественных знаков (знаков-признаков). Естественные знаки неотделимы от предметов, явлений, они их часть (Например, с дерева опадают листья. Это естественный знак. Он может информировать о том, что наступила осень, либо о том, что дерево болеет). Искусственные знаки условны. Они создаются для формирования, хранения и передачи информации; для представления и замещения предметов и явлений, понятий и суждений. Условные знаки служат средством общения и передачи информации, поэтому их называют еще коммуникативными или информативными. Информативные знаки – это соединение определенного смысла и определенного способа его выражения. Смысл – означаемое, а способ выражения – означающее. (Например, раздается вой сирены: означающее – звуковой сигнал, означаемое – опасность). Языковые знаки – самые сложные. Они могут состоять из одной единицы (слово, фразеологизм) или их комбинации (предложение). Языковой знак указывает на какой-либо предмет, качество, действие, событие, положение дел, когда об этом начинают говорить или писать. Языковой знак, как и любой другой знак, имеет форму (означающее) и содержание (означаемое). Самостоятельный языковой знак – слово. Морфема самостоятельно не функционирует в языке. Она проявляет себя только в слове, поэтому считается минимальным, несамостоятельным языковым знаком. Предложение, высказывание – составные знаки разной степени сложности. Все сказанное о языке обобщенно представлено в схеме:  Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева Русский язык и культура речи. – С. 47 - 49 Язык (код, система знаков) реализуется и существует в речи (речевая деятельность, текст, дискурс). Речь как реализация возможностей языковой системы Речь – это воплощение и реализация языка, который посредством речи выполняет свою коммуникативную функцию. Речь - творческая функция человеческой психики, отражающая в речевом высказывании каждую новую ситуацию, возникающую в коммуникативном процессе. Язык и речь – нерасторжимые понятия, не существующие одно без другого, однако различающиеся рядом существенных признаков.

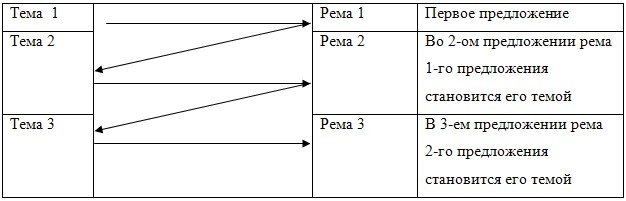

Языковая система дает неисчерпаемые возможности использования единиц языка в речи. При этом понятия язык и речь соотносятся как общее и частное: общее (язык) выражается в частном (речи), частное же (речь) есть форма воплощения и реализации общего (языка). Текст – цельный и связный фрагмент речи Текст (лат. textum – ткань, связь, соединение) – это результат целенаправленного речевого творчества, речевое произведение, представляющее собой несколько предложений, связанных в целое темой, основной мыслью и грамматически. Текст представляет собой результат речевой деятельности с определенной, задуманной автором целью или в соответствии с психологической установкой автора. Основная цель текста – донести информацию до адресата. Текст выражен в устной или письменной форме, как правило, имеет четкие границы – начало и конец. Текст можно воспроизвести. Основными признаками текста являются: 1) целостность – предложения в тексте объединены темой. Если смысловая целостность разрушается, текст становится непонятным, бессмысленным. Целостность достигается также единством замысла, точностью построения, ясностью логического развертывания мысли; стилистическим единством; Связь предложений в тексте. Между предложениями в тексте устанавливаются различные смысловые отношения. Различают последовательную и параллельную связь предложений. Цепная (последовательная) связь предложений предполагает развитие мысли от «известного» к «неизвестному». Такой вид связи между предложениями является одним из вариантов построения связного текста. Соединение предложений в текст при цепной связи осуществляется за счет повторения в начале последующего предложения ремы1 предыдущего предложения. Схематически это можно изобразить следующим образом.  Например: Наша организация планирует разместить у Вас заказ на сборку партии компьютеров. Компьютеры должны быть надежными и меть высокую эффективность. Она необходима для проведения работ по математическому моделированию в растениеводстве. В приведенном примере текст построен цепной связи между предложениями, причем, между первым и вторым предложением осуществляется лексический повтор, а между вторым и третьим – местоименный. В результате, «новое» предыдущего предложения становится «известным» в последующем, открывая путь к появлению ранее неизвестной информации. Структурно формировать вариант последовательной связи можно следующим образом:

Например:

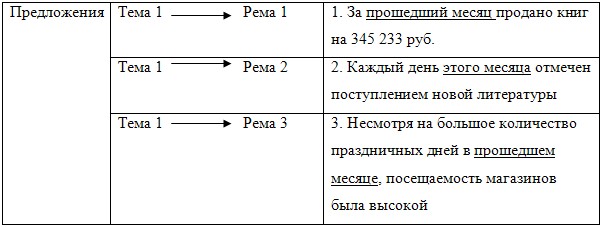

При параллельной связи предложения не сцепляются одно с другим, а сопоставляются либо противопоставляются (благодаря параллелизму конструкций), при этом имеет место повторение темы, но ремы в предложениях разные. Например:  В приведенном примере тема является общей для всех предложений – анализ работы за прошедший месяц, а рема меняется, отражая разные показатели этого анализа. Типы речи в деловом тексте. Текст делового письма (документа) может быть построен как: - повествование (рассказ о событиях в хронологической последовательно¬сти; динамичность повествованию придают глаголы и обстоятельственные слова); В повседневной практике труднее всего работать с определением, то есть раскрытием понятия, которое является формой мышления, отражающей существенные признаки одноэлементного класса или класса однородных предметов. Именно определение чаще всего необходимо при формулировке нового знания. В реальных условиях повествование, описание, рассуждение и определение сочетаются в тексте делового письма. Понятие контекста Обобщенно контекст понимают как такую часть речевого ряда (текста), которая достаточна для того, чтобы в ней в полном объеме раскрылось содержание и функция анализируемой единицы. Чаще всего под понятием контекст подразумевается словосочетание или предложение – высказывание. Контекст является важнейшим средством выявления лексического и грамматического значения слов, поскольку языковые единицы проявляют свои свойства наиболее полно именно во взаимосвязи с другими единицами. В более широком понимании контекст позволяет учитывать не только речевое окружение, но также и внешние обстоятельства употребления данной единицы, ситуацию общения (ситуативный контекст). Контекст особенно важен для различения слов-омонимов (следствие1, следствие2; посол1, посол2), отдельных значений многозначных слов (детектив - 1) сыщик; 2) произведения, описывающие похождения сыщиков). Ситуативный контекст необходим для понимания таких слов, как там, здесь, сюда, туда. Любое значение слова, равно как и его стилистическая характеристика, может быть как бы зачеркнуто контекстом. Под влиянием контекста значение слова может прочитываться исходя из его словообразовательной модели. Например: « На роходимца вскинувши бровь – Как восклицаешь: - Будет любовь!» (М. Цветаева). В этом примере слово проходимец реализуется не в значении «человек, способный на всякие нечестные поступки, мошенник», а имеет контекстуальное значение «тот, кто проходит – прохожий, встретившийся человек». Документ как речевой жанр и вид текста Письменные тексты, создаваемые в ходе делового общения, оформленные с учетом соответствующих норм и правил, называются документами. Специфика документов проявляется в том, что они являются посредниками между адресантом и адресатом в ходе делового общения, таким образом, эффективность общения в значительной степени зависит от умения коммуникантов составлять деловые тексты. В деловом тексте проявляются все основные текстовые признаки (целостность; связность; структурное единство; закрепленность в определенной знаковой системе; завершенность; внутренняя организация; автономный смысл; наличие единого коммуникативного задания; авторская установка; жанровая принадлежность), кроме того, для него характерны специфические признаки такие, как объективность и нейтральность изложения, формально-логический способ изложения, констатирующе-предписывающий характер изложения, унификация языковых средств. Документ представляет собой языковое средство установления и регулирования официально-деловых отношений, является результатом фиксации управленческой, деловой и служебной информации. Деловая информация должна быть: - официальной; Деловые тексты создаются в определенных ситуациях делового общения и различаются в зависимости от их принадлежности к жанрам делового общения (закон, указ, договор, декларация, приказ, деловое письмо и т.д.). В социальной практике документ выполняет несколько функций, что и позволяет ему удовлетворять различные человеческие потребности. К общим функциям документа относят информационную (документ создается для сохранения информации), социальную (документ является социально значимым объектом, поскольку порожден определенной социальной потребностью), коммуникативную (документ выступает в качестве средства связи между отдельными элементами общественной структуры) и культурную (документ – средство закрепления и передачи культурных традиций, этапов развития цивилизации) функции. Документ выполняет также специальные функции такие, как управленческая и правовая. Задания для самостоятельной работы Задание 1. Проанализируйте фрагмент драмы Гильермо Фигейреду «Лиса и виноград», в котором герой драмы Эзоп образно характеризует язык. Назовите функции языка, на которые указывает Эзоп. Язык – это то, что нас объединяет, когда мы говорим. Без языка мы не могли бы передавать наши мысли. Язык – ключ науки, орудие правды и разума. Язык помогает созидать города. Языком выражается любовь. Языком учат, убеждают, наставляют. Языком молятся, разъясняют, поют. Языком описывают, восхваляют, доказывают, утверждают. Языком мы произносим «любимая» и священное имя «мать». Это языком мы говорим «да». Это языком приказывают войскам победить. Задание 2. Познакомьтесь с определениями понятия текст. Составьте список признаков текста, выделяемых в приведенных толкованиях и определениях. 1. Текст (от лат. Textus – ткань, сплетение, соединение) – объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность… (Русский язык. Энциклопедия. М., 1997). Задание 3. Определите, обладают ли приведенные фрагменты признаками смысловой целостности; связности; логичности. Охарактеризуйте их с точки зрения композиционной законченности, наличия авторской интенции. Какие из приведенных фрагментов можно назвать текстом, деловым текстом? 1. Бесцветные зеленые идеи спят бешено. (Пример Хомского)

2. Комплексная программа обследования, проектирования, развития Северного жилого массива. Задание 4. Определите тип связи (цепная, параллельная) между предложениями в приведенных ниже контекстах. 1. Вуз убедительно просит рассмотреть вопрос о выделении квартир для сотрудников из фонда города. В настоящее время вуз жилищного строительства не ведет. Задание 5. Определите тип связи (цепная, параллельная) в приведенном примере. Ответ аргументируйте. На Всероссийской выставке, проходившей с 13 по 15 марта 2005 года в Ростове-на-Дону, к сожалению, не были представлены Ваши предложения. Но при посредничестве третьих лиц удалось узнать о Ваших планах много интересного. Отзывы о Вас, и о Вашем стремлении к освоению новых рынков сбыта вселяют оптимизм и желание сотрудничать. Задание 6. Приведите примеры языковых средств, с помощью которых достигается связность текста. Найдите в тексте повторяющиеся слова, подберите к ним слова-заместители. Отредактируйте текст. Автобиография Я родился в семье врача. С 10 лет являлся суворовцем и учился в суворовском училище. Проходил службу в воинской части особого назначения и являлся военным переводчиком. Теперь являюсь лейтенантом запаса. Закончил медицинский институт и являюсь врачом высшей категории. Являлся главным врачом родильного дома. Был избран народным депутатом и являюсь членом комитета по делам беженцев. Задание 7. Проанализируйте приведенные контексты употребления слова «свежий». Определите и запишите значения, в которых оно актуализируется в приведенных примерах. 1. Пахло свежей, только что вынутой из сети рыбой. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||