|

14.2. Воздушные линии электропередачи

В «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) содержится ещё одно определение воздушной линии: воздушная линия - это устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикреплённым при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам инженерных сооружений.

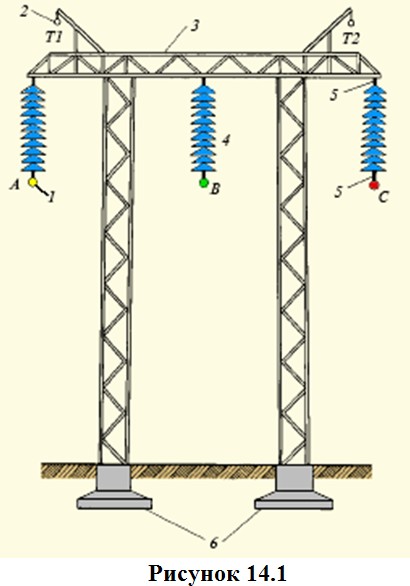

Здесь перечислены почти все основные элементы ВЛ (опоры, провода, изоляторы, арматура), за исключением грозозащитных тросов и фундаментов (рис. 14.1).

Основными элементами воздушной линии являются провода фаз линии А, В, С, непосредственно осуществляющие передачу электроэнергии. Для защиты проводов от прямых ударов молнии служат тросы, монтируемые в верхней части опор на тросостойках.

Опоры предназначены для надёжного поддержания проводов и тросов на определённой высоте над поверхностью земли, как при нормальной эксплуатации линии, так и в различных аварийных ситуациях. Опоры изготавливают из металла, железобетона и дерева.

Изоляторы изготавливают из стали и закалённого стекла; они должны обеспечить необходимую электрическую прочность между находящимся под напряжением проводом и заземлённой опорой. Провода - многопроволочные; используют алюминиевые и сталеалюминиевые (стальной сердечник для обеспечения механической прочности провода).

Линейная арматура - это комплекс устройств, с помощью которых провода соединяются, закрепляются на изоляторах, а изоляторы - на опорах. Фундаменты служат для обеспечения устойчивого положения опор.

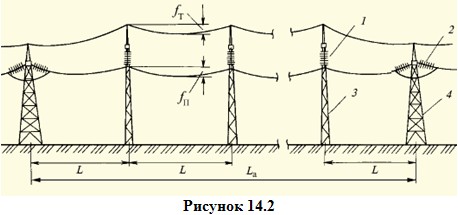

На рис. 14.2 показан участок одноцепной воздушной линии. При монтаже линии используются два типа опор: анкерные и промежуточные. Провода на анкерных опорах жёстко закрепляются на натяжных гирляндах изоляторов, а на промежуточных опорах - на поддерживающих гирляндах. Анкерные опоры рассчитаны на противодействие силам одностороннего тяжения по проводам, возникающим при их обрыве в примыкающем к анкерной опоре промежуточном пролёте длиной L, а также при монтаже проводов и тросов. Длина гирлянды тем больше, чем выше номинальное напряжение линии.

В промежуточном пролёте провода и тросы провисают. Расстояние по вертикали между точкой подвеса на опоре и низшей точкой в пролёте называется стрелой провеса. Расстояние от низшей точки провода до земли, воды или пересекаемых объектов называется габаритом линии. Оно определяется в ПУЭ в зависимости от Uном, характера местности и типа пересекаемого линией сооружения и для ВЛ с Uном=500 кВ, сооружаемых в ненаселённой местности, составляет 6 - 8 м.

Действие ветра обусловливает явления, отрицательно влияющие на воздушную линию (ВЛ). Во-первых, это вибрация проводов и тросов, возникающая при равномерном движении воздуха со скоростью 4—8 м/с; она характеризуется частотой колебаний в десятки герц и амплитудами до десятков миллиметров. Вибрация вызывает многократные перегибы проволок проводов и тросов, что, в конечном счёте, приводит к их излому, ослаблению прочности провода или троса и к возможности их обрыва, т.е. к аварийной ситуации.

Во-вторых, при скоростях ветра 15—30 м/с может возникать, так называемая, пляска проводов и тросов. Обычно это явление наблюдается в период, когда провода и тросы покрыты гололёдом. Эти колебания характеризуются частотой в единицы герц, однако их амплитуда может достигать величины, равной стреле провеса провода или троса. Возникающие при этом динамические воздействия на узлы крепления проводов к гирляндам изоляторов и последних к опорам настолько значительны, что могут приводить к поломкам арматуры и деталей опор. Кроме того, при пляске возможны касания и схлестывания проводов между собой и с тросами, что вызывает КЗ и аварийное отключение линии.

Для борьбы с вибрацией воздушные линии оснащаются виброгасителями. Единственным средством демпфирования колебаний при пляске является плавка гололёда, осуществляемая с помощью специального оборудования, обеспечивающего прохождение по линии больших токов и такой нагрев проводов, при котором происходят таяние и сброс ледяной корки.

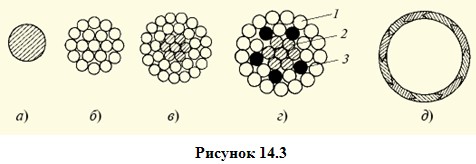

В России основным используемым типом проводов для ВЛ 35—1150 кВ до настоящего времени являются сталеалюминевые (рис. 14. 3). Они имеют стальной сердечник из 1, 7, 19, 37 или 61 проволоки (соответственно 1, 2, 3, 4 или 5 повивов). На этот сердечник накладываются от 1 до 4 повивов алюминиевых проволок. В соответствии с ГОСТ 839-80 сталеалюминевые провода выпускаются в четырёх модификациях (марок АС, АСК, АСКС и АСКП).

Полые провода разрабатывались для применения на ВЛ напряжением 220 кВ и выше с целью уменьшения коронного разряда на проводах (потерь электроэнергии, акустического шума и помех радио- и телевизионному приёму). Это явление возникает при определённой напряжённости электриче-ского поля на поверхности провода (около 30 кВ/см), которая обратно пропорциональна внешнему диаметру провода.

Применение проводов обычной многопроволочной конструкции с увеличенным по этой причине диаметром неэкономично, поскольку сечение такого провода из-за явления поверхностного эффекта при протекании по нему переменного тока используется не полностью, т.е. какое-то количество материала не работает и является как бы лишним. Пустотелая конструкция позволяет избежать перерасхода алюминия и удорожания ВЛ. Аналогичные цели преследовались и при создании полых проводов за счёт размещения внутри многопроволочной конструкции каркасных спиралей или стеклопластиковых наполнителей.

Альтернативой применения таких достаточно сложных в изготовлении конструкций является так называемое расщепление фазы на несколько составляющих, широко применяемое во всем мире для ВЛ СВН и УВН. Так, на отечественных линиях 330 кВ используется расщепление фазы на два провода, фиксируемых на расстоянии а = 40 см друг от друга металлическими распорками. На ВЛ 500 кВ применяется «пучок» из трёх проводов, расположенных в вершинах равностороннего треугольника со стороной 40 см. Такой пучок эквивалентен одиночному проводу с внешним диаметром около 27 см. Для ВЛ 750 кВ N = 4 - 5, а для ВЛ 1150 кВ N = 8 - 10 при а = 40 - 60 см.

В последние десятилетия электроэнергетики разных стран всё чаще применяют постоянный ток для решения ряда задач, в том числе связанных с передачей электрической энергии на расстояние.

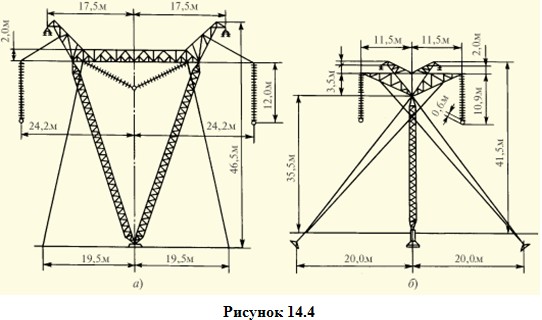

Воздушная линия постоянного тока отличается от линии переменного тока главным образом конструкцией опор. Для этих опор требуется меньший расход стали, и они проще по конструкции по сравнению с опорами линии переменного тока сопоставимого класса напряжения и пропускной способности. На рис. 14.4 приведены конструкции промежуточных опор линии 1150 кВ переменного тока и линии ±750 кВ постоянного тока, изображённые в одном масштабе. Эти линии имеют примерно одинаковую пропускную способность (5000 и 6000 МВт соответственно).

Масса опоры переменного тока 19,8 т, опоры постоянного тока - 9,4 т. Примерно такие же соотношения существуют и для других сопоставимых линий переменного и постоянного тока. При этом для линии постоянного тока ширина полосы отчуждения на 25—30 % меньше, чем для линии переменного тока. Отсюда меньшая стоимость линии постоянного тока при прочих равных исходных условиях. Конструкция полюса линии постоянного тока идентична конструкции фазы линии переменного тока. Здесь также применяются расщеплённые провода; это обусловлено следующими соображениями.

Во-первых, при больших токах полюса необходимо большое сечение проводов полюса (несколько тысяч квадратных миллиметров). Проводов таких сечений заводы не выпускают, потому что доставка их на трассу и последующий монтаж крайне затруднены. Поэтому используется пучок проводов меньших сечений, с которыми легче работать.

Во-вторых, необходимо исключить общее коронирование проводов, для чего необходимо снизить напряжённость электрического поля на поверхности провода. С этой целью провода, входящие в пучок, располагают на определённом расстоянии друг от друга по вершинам правильного многоугольника. В результате исключается возможность возникновения общей короны, и снижаются потери мощности на местную корону, которые для линий постоянного тока существенно меньше, чем для линий переменного тока.

|