|

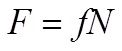

3. Термины и определения Почвой называют поверхностный диспергированный (измельченный) слой земной коры, важнейшим свойством которого является плодородие. Под плодородием понимают способность почвы удовлетворять в течение всего вегетационного периода потребность культурных растений в пище, воде, воздухе и тепле. Почва — многофазная среда, состоящая из перемешанных между собой твердых частиц, воды, воздуха и живых организмов. От соотношения этих фаз зависят физико-механические свойства и плодородие почвы. Твердые частицы размером более 1 мм относятся к каменистым включениям, менее 1 мм — к мелкозему. Частицы мелкозема условно делят на две фракции: физический песок (частицы размером более 0,01 мм) и физическую глину (частицы размером менее 0,01 мм). По соотношению этих фракций различают глинистые (содержащие физической глины более 50 %, песка менее 50 %), суглинистые (50...20 и 50...80 %), супесчаные (20...10 и 80...90 %) и песчаные (соответственно менее 10 % и более 90 %) почвы. Каменистость почвы оценивают по содержанию в ней каменистых включений (камней) размером более 3 мм. Различают некаменистую (содержание камней до 0,5%), слабокаменистую (0,5...5 %), среднекаменистую (5...10 %) и сильнокаменистую (более 10 %) почвы. Структура и строение почвы. Структурной считается почва, содержащая более 55 % водопрочных агрегатов размером 0,25...10 мм. Они залегают рыхлым слоем с образованием пустот, что обеспечивает благоприятные условия для роста растений. В зависимости от размеров структурных агрегатов различают глыбистую (размер агрегатов более 10 мм), комковатую (3...10 мм), зернистую (0,25...3 мм) и пылевидную (менее 0,25 мм) структуры. Агрегаты размером менее 1 мм относятся к эрозионно опасным. При содержании их в верхнем слое почвы (О... 5 см) более 50 % создаются условия для возникновения водной и ветровой эрозии почвы. В бесструктурной почве отсутствуют водопрочные агрегаты, а отдельные твердые частицы образуют монолитное строение почвы, затрудняющее перемещение воды, воздуха и развитие корневой системы растений. Свойство отдельных частиц почвы удерживаться друг около друга и сопротивляться механическим воздействиям называется связностью. Связность зависит от механического состава почвы. Плотность почвы характеризует ее сложение, т. е. взаимное расположение почвенных агрегатов. Ее определяют делением массы высушенного образца почвы на его первоначальный объем. Оптимальная плотность пахотного горизонта для большинства возделываемых растений составляет 1...1,2 г/см3. Плотность 1,55...1,6 г/см3считается критической, так как в такой почве растения гибнут. Плотность изменяют обработкой и внесением органических удобрений. Скважность (пористость) почвы характеризуется суммарным объемом пустот в почве, заполненных водой и воздухом. Общую скважность определяют по отношению объема пустот в образце к его общему объему, выраженному в процентах. Общая скважность суглинистых и глинистых почв составляет 50...60%, песчаных— 40...45%, торфяных — 80...90%. Различают некапиллярные и капиллярные поры. Некапиллярные поры — это промежутки между почвенными агрегатами и отдельными структурными комочками. Имея сравнительно большие размеры, некапиллярные поры не задерживают дождевые воды, и они под действием собственного веса свободно стекают в нижние горизонты почвы, а промежутки заполняются воздухом. Капиллярные поры пронизывают преимущественно структурные агрегаты и комочки, имеют очень малые размеры, хорошо задерживают дождевую воду. По капиллярам поднимаются грунтовые воды. Влажность почвы существенно влияет на ее обработку. Содержание влаги в почве в течение годового цикла изменяется от полного насыщения до минимального, а почва переходит от одной консистенции к другой. Время перехода от полутвердой к твердой консистенции считают оптимальным для механической обработки: почва хорошо крошится, не налипает на рабочие органы, затраты энергии на ее обработку минимальные. Такое состояние почвы называют физической спелостью. Это состояние у подзолистых почв соответствует абсолютной влажности 12...15%, дерново-подзолистых — 12...22%, черноземов — 17...30%. Липкость почв характеризует способность ее частиц склеиваться и прилипать к рабочим органам и колесам сельскохозяйственных машин. Единица измерения липкости Н/см2. Для определения липкости почвы силу, которую необходимо приложить, чтобы оторвать прилипшую к почве стальную пластинку, делят на площадь залипания. Степень липкости почв зависит от ее влажности и дисперсности. При постоянном нормальном давлении липкость с увеличением влажности почвы растет до максимального значения, а затем в результате увеличения толщины водных пленок на поверхности залипания снижается. С увеличением дисперсности (распыла) почвы возрастает залипаемость орудий. У распыленной, т. е. бесструктурной почвы липкость начинает проявляться при относительной влажности 40...50 %, у структурной — при 60...70 %. Механические характеристики почвы определяют ее сопротивление перемещению рабочих органов. Трение скольжения почвы о поверхность рабочего органа называют внешним. Его оценивают по силе F сопротивления почвы перемещению по рабочей поверхности. Эта сила пропорциональна силе N нормального давления почвы на рабочий орган:

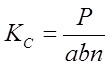

Коэффициент пропорциональности (коэффициент трения) зависит главным образом от гранулометрического состава и влажности почвы. Коэффициент трения песчаных сыпучих почв по стали изменяется от 0,25 до 0,35; песчаных связных — от 0,5 до 0,7; среднесуглинистых — от 0,6 до 0,9. Твердость почвы характеризует ее способность сопротивляться внедрению твердого тела. При обработке твердой почвы затрачивается больше энергии, чем при обработке менее твердой почвы. Единица измерения твердости почвы Н/см2. Чтобы определить твердость почвы, сначала измеряют плотномерами силу сопротивления почвы вертикальному внедрению в нее наконечника прибора различной формы (плунжера, конуса, шара, цилиндра), а затем делят эту силу на площадь поперечного сечения внедряемого тела. Сопротивление деформациям характеризует прочность почвы. При обработке почвы различными рабочими органами она испытывает деформации сжатия, растяжения, сдвига, кручения и их комбинации. Временное сопротивление почвы (до начала ее крошения) при различных видах деформации варьирует в широких пределах. Например, суглинистая почва при абсолютной влажности 21...28 % имеет временное сопротивление растяжению 5...6 кПа, сдвигу 10...12 кПа, сжатию 65...108 кПа. Следовательно, рыхление почвы с минимальным расходом энергии возможно при использовании рабочих органов, обеспечивающих растяжение почвенного пласта. Абразивность почвы оценивают по содержанию в ней физического песка с большим количеством каменистых включений (размером 0,25...Змм), являющихся причиной повышенного истирания (износа) рабочих органов. По критерию абразивного износа почвы делят на три группы: с малой (содержание песка до 80%), средней (80...95%) и повышенной (95...100%) изнашивающей способностью. Абразивный износ лемехов при вспашке 1 га почв первой группы составляет 2...30 г, второй группы — 30... 100 г, третьей — 100...450 г. Удельное сопротивление почвы является обобщенной характеристикой трудности ее обработки. Коэффициент Кс удельного сопротивления почвы при вспашке определяют измерением тягового сопротивления плуга .Р и делением его на площадь поперечного сечения поднимаемого пласта:

где а — глубина вспашки, см; b — ширина захвата корпуса, см; n — число корпусов. По удельному сопротивлению различают почвы легкие (KC ≤ 3Н/см2), средние (Кс = 3...5 Н/см2), среднетяжелые (Кс = 5...7 Н/см2), тяжелые (Кс=7...12 Н/см2) и очень тяжелые (Кс > 12 Н/см2). Пластичность — свойство почвы деформироваться под действием внешних сил и сохранять деформированное состояние после прекращения их действия. Пластичность зависит от механического состава почвы и степени ее влажности. Пластичность определяют числом, представляющим собой разность верхнего и нижнего пределов влажности (в относительных единицах). За нижний предел принимают такую влажность ΩH почвы, при которой она становится способной раскатываться на тонкие стержни диаметром 3 мм (по М. Н. Летошневу), а за верхний — влажность ΩB , при которой даже при незначительном сотрясении почва начинает расплываться. Так, например, для среднесуглинистого чернозема ΩB = 34,7% и ΩH = 18,2%, число пластичности равно 34,7 — 18,2 = 16,5; для тяжелого глинистого чернозема Ω B = 54,0% и Ω H = 26,7%, следовательно, число пластичности равно 27,3. Под упругостью понимают свойство почвы частично восстанавливать свою первоначальную форму и размеры, после прекращения действия внешних сил, вызывающих деформацию. Упругие деформации некоторых почв при первом нагружении достигают 30—50%, а при повторных нагружениях 70—80% общей деформации (по Ю. В. Луканину). Сдвигом называют деформацию почвы, при которой ее слои под действием приложенных к почве тангенциальных сил сдвигаются один относительно другого. Сдвиг характеризуется показателем Ψ, представляющим собой отношение сдвигающего усилия Т к силе нормального давления N:

Для рыхлых, несвязных почв показатель сдвига равен коэффициенту внутреннего трения f'. |

.

.