Практическая работа №1

Проблемы народонаселения

Взрывообразно возрастающее народонаселение Земли быстро переполняет природные экосистемы, основу биологического

разнообразия и сохранения устойчивого, самовозобновляемого существования биосферы. Поэтому важнейшее условие дальнейшего прогресса человечества – прекращение роста

его численности и снижение ее отрицательного воздействия на природную среду. Только добившись собственного популяционного равновесия, можно и дальше развивать

культуру, технологию, цивилизацию в целом.

Связь человечества с окружающей средой определяется не только численностью народонаселения, но и стилем жизни.

При высокообеспеченном стиле жизни потребляется множество материальных благ, что требует как использования ресурсов для их изготовления, так и дополнительных источников

энергии для пользования ими. Производство материальных и энергетических ресурсов, сжигание топлива и выбрасывание отслуживших свой срок изделий приводят к накоплению

отходов, загрязняющих среду. Очевидно, что более простой стиль жизни, наносит меньший ущерб среде.

Негативное влияние нашего стиля жизни на окружающую среду может быть либо значительно ослаблено, либо усугублено в зависимости от

уровня экологического сознания общества.

Таким образом, существует две самостоятельные проблемы народонаселения. Одна из них касается промышленных стран, где связана не столько с

численностью населения, сколько с накоплением загрязняющих веществ, отходов и другими последствиями обеспеченного образа жизни. Другая проблема стоит перед народами слабо

развитых стран, в которых проживает большинство населения Земли. Здесь люди, ежедневно озабоченные выживанием, вырубают леса, истощают пастбища и пашни. Это приводит к

эрозии почвы, потере плодородия, заилению рек и озер, резко сокращает биологическое разнообразие, приводя к деградации экосистем.

Таким образом, совершенно ясно, что даже при нынешней численности населения невозможно поддерживать устойчивый достойный стиль жизни,

обеспечивающий нормальное питание, одежду и кров, без резкого повышения уровня экологического сознания, ведущего к улучшению использования и охраны окружающей среды.

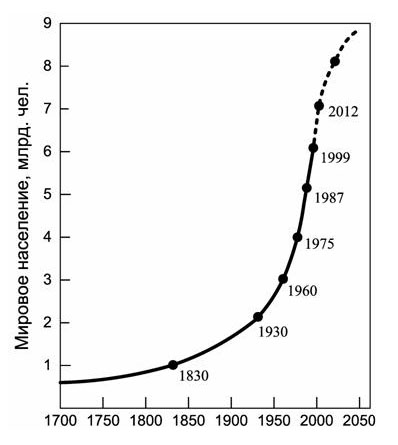

Последние 150 лет население Земли растет взрывообразными темпами. С 1830 г. по 1930 г. численность человечества резко выросла с 1 до 2 млрд.

человек. Через 30 лет она достигла 3 млрд., через 15 лет – 4млрд., еще через 12 лет – 5 млрд. человек (рис. 1).

Рис. 1 Динамика численности населения.

Ежегодно прирост населения Земли составляет около 90 млн. человек. Однако в последние годы темпы прироста начали

снижаться. Путем экстраполяции накопленных данных можно сделать прогноз о том, что к концу XXI века численность населения может составить порядка 10 млрд. человек.

Но этот прогноз не учитывает углубляющиеся экологические проблемы, ставящие под сомнение существование такого количества людей в нашей биосфере. Уже сейчас происходят

серьезные климатические сдвиги, быстро истощаются ресурсы, деградируют экосистемы. Чтобы человечество устойчиво развивалось, требуется дальнейшее снижение темпов прироста

населения, серьезные изменения, как в стиле жизни, так и в уровне экологического сознания.

Ключевым фактором, определяющим диспропорции в темпах прироста населения, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР). СКР – это среднее число детей, которое рожает каждая женщина в течение жизни.

СКР равный двум обеспечивает неизменную численность населения, т.е. простую воспроизводящую рождаемость: два ребенка заменят отца и

мать, когда те умрут.

СКР ниже 2 приведет к снижению численности населения, потому что родительское поколение будет замещено не полностью, а СКР выше двух,

обусловит рост населения, так как число родителей будет возрастать с каждым поколением.

СКР в высокоразвитых странах равен 1,9. Однако население до сих пор растет, потому что более высокая рождаемость в прошлом привела к тому,

что нынешнее поколение достаточно многочисленно и в настоящее время, т.е. число новорожденных здесь превышает число умерших.

СКР в менее развитых странах составляет 4,8 без Китая и 4,1, если его учитывать. Это более чем вдвое превышает простую воспроизводящую

рождаемость и приводит к удвоению численности населения в каждом поколении.

Различие в величинах СКР в высокоразвитых и слаборазвитых странах, обусловливает резко отличающиеся по виду половозрастные пирамиды,

которые отражают возрастной и половой состав населения. Их обычно изображают в виде гистограммы, демонстрирующей количество людей в каждой возрастной группе, с разницей в

пять лет. Полосы, соответствующие мужской половине населения, располагают с одной стороны графика, женской – с другой (рис. 2). Половозрастная пирамида высокоразвитых

стран (рис. 2, Б) выглядит как колонна, отражая тот факт, что численность населения разного возраста примерно одинакова. Это объясняется тем, что СКР близок к простому

воспроизводящему уровню, когда каждая возрастная группа замещает предыдущую.

Рис. 2. Половозрастные пирамиды, составленные по данным за 1984 г. для развивающихся (А) и развитых (Б) стран.

В то же время половозрастная пирамида развивающихся стран представляет собой треугольник, так как число детей,

произведенных на свет каждой возрастной группой, примерно вдвое превышает ее собственную численность (рис. 2, А). Это приводит к населению с преобладанием молодежи и

относительно небольшой долей людей среднего и старшего возрастов, что предопределяет высокий демографический потенциал населения развивающихся стран. В таких

странах около 40 % населения моложе 15 лет и много людей без основательной профессиональной подготовки и жизненного опыта. Здесь перед государством стоит грандиозная задача

дать молодежи образование, профессию и возможность продуктивно работать. При сохранении высокого СКР в развивающихся странах численность населения будет неоднократно

удваиваться, пока за ее регулирование не возьмутся такие лимитирующие факторы, как голод, болезни и социальные потрясения.

Предпринимаемые в мире усилия в области планирования семьи привели к существенному снижению СКР. Если предположить, что эта тенденция

сохранится и в будущем, развивающиеся страны приблизятся к уровню простой воспроизводящей рождаемости примерно к 2025 г. Но при нынешнем демографическом потенциале их

население будет продолжать заметно расти до 2080 г.

На рождаемость и смертность влияет множество факторов: болезни, война, семейные и национальные традиции, экономика, религия, нравственные

идеалы и т.д. Сравнивая темпы прироста населения в разных странах, население делят на группы по 1000 человек и рассчитывают среднее число рождений и смертей на 1000

человек в год. Эти показатели называют общим коэффициентом рождаемости (ОКР) и смертности(ОКС) соответственно. Вычитая ОКС из ОКР, получают естественный

прирост (или убыль, если смертность выше рождаемости) населения(ЕПН).

Темпы прироста можно выразить в процентах, если результат разделить на десять:

ОКР-ОКС = ЕПН на 1000 чел. : 10 = ЕПН в %.

Современные статистические данные показывают, что в группе высокоразвитых стран ОКР в среднем равен 15, а ОКС – 9,

отсюда:

ЕПН= 15-9 = 6 (на 1000 чел.), ЕПН= 6:10 = 0,6 %.

В то же время в группе слаборазвитых стран ОКР –31, а ОКС – 10, что дает ЕПН=2,1 %.

Рассмотрим демографический взрыв с точки зрения того, как и почему рождаемость и смертность меняются со временем. Еще в конце 1800-х годах не было ничего необычного в том, что родители заводили по 7-10 детей, из которых только 1-3 доживали до половой зрелости. Эпидемии заболеваний типа оспы, ветрянки, дизентерии, дифтерии, скарлатины, кори, коклюша уносили множество детских жизней. Рождаемость была высокой – ОКР достигал 40-50, но из-за высокой смертности в детском возрасте ОКС был почти таким же. Следовательно, население если и росло, то медленно. В середине 1800-х гг. открытие антибиотиков, создание вакцин, улучшение санитарных условий обусловило резкое снижение детской смертности, повысилась выживаемость. ОКС снизился до 10, что и явилось причиной демографического взрыва. Таким образом, численность детей предопределяет количество людей репродуктивного возраста и существенно влияет на рост населения. В то же время пострепродуктивная продолжительность жизни оказывает минимальное воздействие на рост населения.

Решение проблемы народонаселения

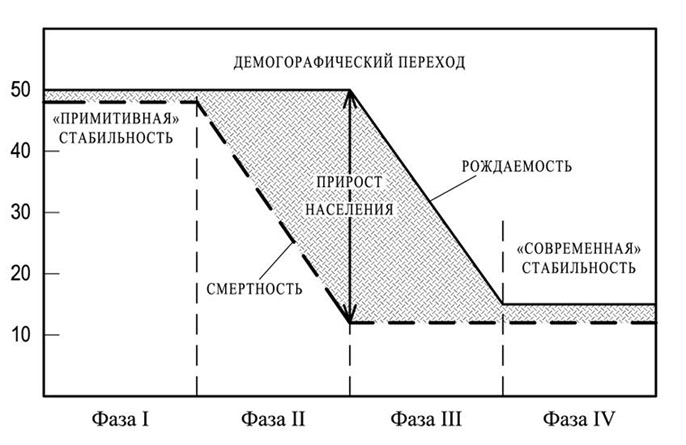

Гуманным способом регулирования численности населения является снижение рождаемости до уровня смертности. Переход от «примитивной» стабильности (высокая рождаемость и высокая смертность) к «современной» (низкая рождаемость и низкая смертность) называется демографическим переходом. Он включает в себя четыре стадии (рис. 3).

Рис. 3. Схема демографического перехода.

Фаза 1. Уровень рождаемости высок, но детская смертность тоже высока (слабое развитие медицины). В результате население если и растет, то медленно.

Фаза 2. Общество научилось контролировать заболевания, которые приводили к высокой пререпродуктивной смертности. Она резко снизилась, но рождаемость осталась высокой, что вызвало быстрый рост населения.

Фаза 3. Социальные и/или экономические изменения приводят к снижению рождаемости. В конце этой фазы численность населения вновь стабилизируется, т.к. снижение детской смертности компенсируется низкой рождаемостью.

Фаза 4. Новая стабильная численность населения поддерживается за счет низкой рождаемости и низкой смертности.

В промышленных странах в основном завершилась третья фаза демографического перехода, а в развивающихся – она только начинается. Для ускорения этого процесса более ста стран, на долю которых приходится 95% населения планеты, сейчас осуществляют программы планирования семьи по следующим основным направлениям:

- Консультация семейных пар и одиноких клиентов по вопросам биологии размножения, по особенностям различных методов контрацепции.

- Предоставление на выбор бесплатных противозачаточных средств.

- Консультации по вопросам здоровья матери и ребенка в до- и послеродовой периоды. Упор на полноценное питание, санитерно-гигиенические нормы и медицинское обслуживание.

- Ознакомление с преимуществами для здоровья перерывов между беременностями. Упор на выкармливание грудью и на естественном способе контрацепции, поскольку у кормящих матерей обычно не бывает овуляций. Кормление грудью и связанное с ним контрацептивное действие могут длиться до достижения ребенком 2,5-3 лет. Такие интервалы между беременностями способны снизить общую рождаемость наполовину.

- Поскольку ни один метод контрацепции не дает полной гарантии, нежелательные беременности возможны. Поэтому должны быть разрешены официальные аборты, после которых практически не бывает отрицательных для здоровья женщины последствий.

Некоторые страны дополняют программы планирования семьи различными экономическими стимулами и/или запретами. Типичный пример - Китай, самая крупная развивающаяся страна с более чем миллиардным населением. Была поставлена цель – семья с одним ребенком. Для ее достижения была разработана программа поощрений и наказаний. К первым относятся:

- оплачиваемый отпуск женщинам, перенесшим операции, снижающие рождаемость (стерилизацию, аборт);

- ежемесячное пособие семье, имеющей только одного ребенка;

- преимущества при устройстве на работу для единственного ребенка в семье;

- дополнительное питание для единственного ребенка;

- преимущества семей с одним ребенком при обеспечении жильем;

- привилегированное медицинское обслуживание родителей, у которых единственный ребенок – девочка (в Китае предпочитают сыновей и стремятся заводить детей, пока не родится сын).

Санкции за чрезмерное количество детей включают:

- возвращение семьей сумм, полученных за первого ребенка, в случае рождения второго;

- выплата «налога» за второго ребенка;

- более высокая плата за питание для второго ребенка;

- отсутствие декретного отпуска и оплаты медицинских расходов, предоставляемых при рождении первого ребенка.

Вместе с улучшением экономической ситуации такие поощрения и наказания позволили Китаю добиться резкого снижения СКР с 4,5 до 2,4. Подобные меры могут применяться нацией только по собственной инициативе. Одна страна не в праве наложить такие санкции на другую, но она может их поддерживать, так как от перенаселения пострадает каждый житель планеты.