|

Лекция № 5

АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (АЧП) И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ТЕКСТА (ФПТ)

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. АЧП – членение на тему и рему предложения

2. Представители логического и психологического направлений в языкознании о членении мысли предложения

3. Концепция В. Матезиуса о членении предложения

4. Средства выявления темы и ремы предложения

5. Функциональная перспектива предложения и текста (ФПП и ФПТ)

6. Модели тема-рематического членения целого высказывания

ЛИТЕРАТУРА

Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. – М.: Просвещение, 1971.

Колшанский Г.В. Контекстная семантика.- М.: Наука, 1980.

Москальская О.И. Грамматика текста. – М.: Высшая школа, 1981.

АЧП – это членение предложения в контексте на исходную часть сообщения – тему (данное) и на то, что утверждается о ней – рему (новое). В сочетании темы и ремы проявляется предикатное отношение как один из случаев предикативности. Любой член предложения в соответствии с контекстом и ситуацией может выступать как тема (Т) или рема (R).

Книга (Т) на столе (R): ответ на вопрос : «Где книга?»

На столе (Т) книга (R): ответ на вопрос: «Что на столе?»

АЧП противопоставляется его формально-грамматическому членению на члены предложения. Компоненты АЧП распознаются по интонации (характер ударения, паузация); по позиции (обычно тема помещается в начале фразы, рема – в конце), по выделительно-ограничительным наречиям (именно, только), по ремовыделительным конструкциям и по контексту.

Указывать на смысловой центр сообщения (рему) может неопределенный артикль, агентивное дополнение (т.е. дополнение при пассиве, обозначающее производителя или источник действия - агенс) в пассивной конструкции.

Прямой порядок следования типа «тема – рема» преобладает и именуется прогрессивным, объективным, неэмфатическим. Обратный порядок типа «рема – тема» называется регрессивным, субъективным, эмфатическим. Например: Suddenly the telephone rang at the end of the corridor.

Положение ремы в начале или середине предложения может быть обусловлено также: 1) необходимостью ее позиционной контактности с соотносимым членом предшествующего предложения; 2) расчленением распространенной ремы ритмом; 3) желанием говорящего скорее высказать главное.

В этом случае рема распознается по контексту – путем вычитания из состава предложения избыточной самоочевидной темы, обычно опускаемой или отодвигаемой в конец предложений.

Например: Вопрос хочу задать вам,

Как он вам показался?

Старик он уже.

Расчленение выражаемой в предложении мысли на предмет мысли-речи и предикат мысли-речи и двуплановый характер предложения отмечались еще представителями логического и психологического направлений в языкознании, такими как Ф.И. Буслаев, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, К. фон дер Габеленц, Х. Пауль.

Основоположником теории АЧП считают А. Вейла, идеи которого были развиты В. Матезиусом (Пражская лингвистическая школа), предложившим и сам термин АЧП.

Согласно концепции В. Матезиуса тема (основа) высказывания выражает то, что является в данной ситуации известным или, по крайней мере, может быть легко понято, и из чего исходит говорящий, а рема (ядро) – то, что говорящий сообщает об основе высказывания. Тема, по В. Матезиусу, не сообщает новой информации, но является необходимым элементом связи предложения с контекстом. Тема часто определяется содержанием предшествующего предложения.

Итак, существует проблема при изучении структуры предложения – деление предложения на две части: одна содержит то, что является начальной точкой высказывания, а другая – новой информацией, ради которой предложение было произнесено или написано. Такое деление называется функциональной перспективой предложения (ФПП):

I made the trip out here for curiosity, just to see where you were intending to go . (M. Mitchell).

Не каждое предложение имеет ФП, особенно односоставные: Тишина. Ночь. Фонарь. Аптека. Но большинство предложений имеют ФП.

Термины английские theme & rheme восходят к греческому языку и параллельны друг другу:

theme – “the” греч. корень – to get, to establish, т.е. то, что установлено, дано

rheme – “rhe” греч. корень – to say, to tell, т.е. то, что сказано, рассказано о том, что было установлено, дано заранее.

Соответствующие прилагательные этих двух существительных – «тематический» и «рематический».

В современном английском языке существует несколько способов показа того, что слово или фраза соответствует либо теме, либо реме.

Рассмотрим сначала средства выражения ремы, которые выглядят следующим образом:

1) эмфатическая конструкция it is … that, it is … who, it is … which.

For it is the emotion that matters. But it was sister Janet’s house that he considered his home;

2) отношение к наречию придаточного предложения делает его R (here):

It was here though the place was shaded and one breathed hot perfume instead of air – it was here that Mr. Scogan elected to seat.

3) наличие частиц only, even.

Only children , of whom there were not many, appeared aware and truly belong to their surroundings

4) наличие неопределенного артикля:

Suddenly the door opened and a little birdlike elderly woman in a new grey skirt and coat seemed almost to hop into the room. Информация об одежде также новая, поэтому употребляется неопределенный артикль «а».

Если же мы заменим эти неопределенные артикли на определенные, то слово «женщина» будет известным, знакомым, а R станет действие «to hop».

Рассмотрим теперь средства выражения темы:

1) наличие вводного слова или вставной предикативной единицы говорит о том, что они не могут быть R: As for the others , great numbers of them moved past slow by or rapidly , singly or in groups, carrying bags and parcels, asking for directions.

(две темы и все остальное предложение – это рема):

2) вынесение в начало предложения свободного члена предложения:

а) простое предложение: That laughter - how well he knew it. “That laughter” провозглашает, что дальше последует все предложение “That laughter” – это односоставное предложение, а остальная часть еще одно предложение;

б) бессоюзное сложное предложение: His weakness, his absurdities – no one knew them better than he did .

3) инициальные предложения произведения, слов, разделов; это первые предложения текста, поэтому: а) что-то должно быть принято за тему. Например: инициальное предложение рассказа - Jennie leaned forward and touched him on the knee. Мы не знаем, кто такая «Jennie» или кто такой «he». Или можно сказать, что б) в инициальном предложении нет темы вообще, а все предложение – это R (взгляд В. Матезиуса). Хотя допустимы обе точки зрения, первая точка зрения кажется более предпочтительное.

При определении АЧП учитывается как смысловой, так и грамматический контекст, который включает артикль, параллелизм конструкций в смежных предложениях, слова с выделительно-ограничительным значением (especially, particularly).

«Грамматический контекст – это совокупность формально фиксированных условий, при которых однозначно выявляется содержание какой-либо языковой единицы» (Г.В. Колшанский).

Под «однозначностью» следует понимать проявление в заданных условиях только одного конкретного содержания языковой формы.

Смысловой и грамматический контексты находятся во взаимодействии анализа одного и другого. Чаще легче выявить тему по контексту предыдущего предложения, а затем уже негативным способом найти рему предложения, ибо то, что не тема, есть рема.

Close to his chair was a swing, and on the swing was seated one of Holly’s dolls.

грамматический смысловой

контекст в виде предшествующий

определенного контекст

артикля

Рематичность остального состава определяется по методу исключения. ФПТ – это выделение новой и старой информации в пределах высказывания.

При анализе контекста удобно пользоваться терминами «данное» и «новое» в значении субъекта мысли (темы) и предиката (ремы), соответственно только при условии, что «данное» и «новое» понимаются как «известное» и «неизвестное» не буквально, не в семантически-ситуационном и лексическом смыслах, а лишь фигурально – в смысле логическом: с точки зрения строения суждения, отношения Т и R и с точки зрения предикации: Отец читает книгу . «Книга» - это R, но понятие отнюдь не новое ни для говорящего, ни для слушающего. Просто из ряда других объектов чтения выделяется именно книга, а не газета, журнал и т.п.

В научных текстах данное Т инициального предложения совпадает с тем, что содержится в заглавии работы.

Заглавие: The Theory of Nuclear Photo Disintegration

In our discussion of the theory of nuclear photo disintegration we will be guided, as far as possible, by analogies to the atomic photoeffect .

Инициальное предложение (R) в научных текстах часто содержит тему – данное не только в логическом, но и в буквальном контекстуальном смысле.

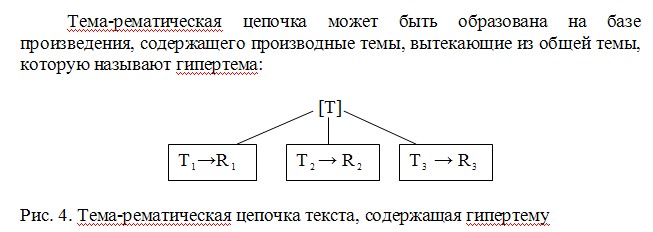

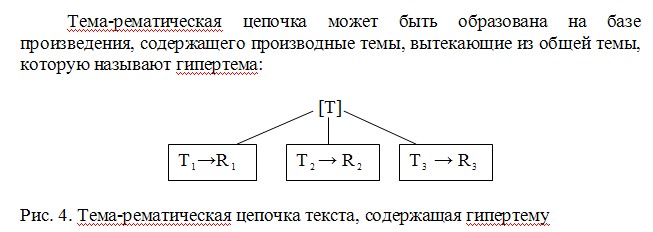

Коммуникативная целостность текста выражается в коммуникативной преемственности между его составляющими. Суть этого явления заключается в том, что каждое последующее предложение в СФЕ опирается в коммуникативном плане на предшествующее, продвигая высказывание от известного «данного к новому», вследствие чего образуется тема-рематическая цепочка, имеющая конечный характер и определяющая границы СФЕ.

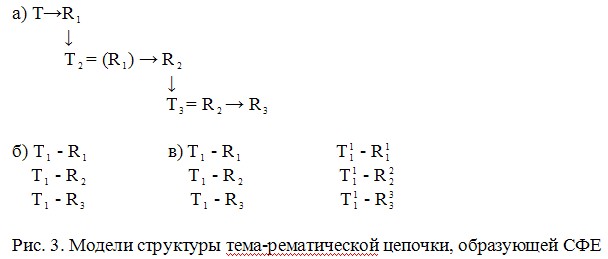

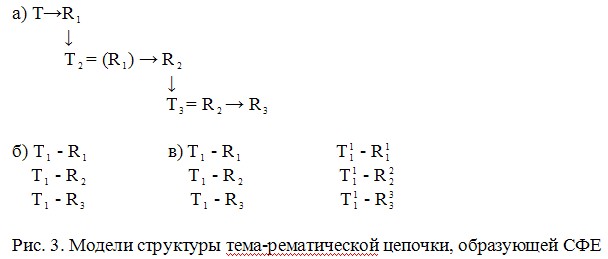

Тема-рематическое членение – это функция целого высказывания. Структура тема-рематической цепочки, образующая СФЕ, поддается моделированию и может быть сведена к нескольким основным моделям следующего вида:

Сегменты такой Т – R цепочки связаны между собой иерархической связью. Возможны различные варианты такой связи, характерные для разных подъязыков и функциональных стилей. Вся Т – R цепочка имеет сложную иерархическую структуру: она дает картину коммуникативной преемственности между составляющими СФЕ упрощенно. Помимо них в каждом предложении происходит многократное переплетение известных из предыдущего контекста элементов, которые, накапливаясь, образуют так называемые «фоновые знания», необходимые для декодирования текста, особенно НТ.

|