|

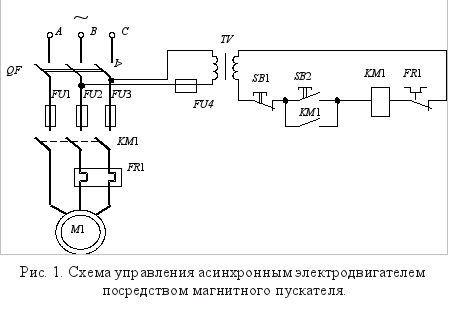

Основные положения Для автоматизированного управления электроприводами, построенными на базе трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, широко применяются различные электрические аппараты. К ним относятся контакторы, автоматы, реле, кнопочные станции, путевые выключатели и др. Каждый из этих аппаратов состоит из ряда элементов: электромагнитной системы, создающей необходимое тяговое усилие; главных и вспомогательных контактов. С помощью проводов отдельные аппараты и их элементы электрически соединяются в общей системе, призванной осуществлять заданные операции в определенной последовательности. Современные системы автоматического управления содержат десятки, а иногда даже сотни отдельных электрических аппаратов, вследствие чего возникают трудности не только в процессе проектирования схем, но и в чтении выполненных схем. Поэтому начертание принципиальных схем должно производится по определенной системе, облегчающей их чтение. Прежде всего, отметим деление электрических цепей на две категории: цепи главного тока и вспомогательные. К цепям главного тока относятся силовые цепи двигателей и генераторов. Для облегчения чтения схем цепи главного тока вычерчиваются утолщенными линиями. Вспомогательные цепи включают в себя цепи управления, где присоединяются катушки контакторов и реле, контакты реле, блок-контакты контакторов и другие элементы аппаратов. Кроме того, к вспомогательным цепям относятся цепи защиты, сигнализации и цепи, связанные со специальными блокировками между отдельными электроприводами. Вспомогательные цепи изображаются на схемах тонкими линиями. На принципиальных схемах систем управления каждый элемент изображается определенным символом, установленным стандартом Единой системы конструкторской документации, причем все аппараты и элементы изображаются в их нормальном состоянии. За нормальное состояние принимается такое, которое соответствует невозбужденному аппарату и устройству или при отсутствии механического воздействия на него. Например, для контакторов и реле нормальное положение соответствует отсутствию тока в их катушках, для кнопок – отсутствие нажатия. При выполнении схем рекомендуется пользоваться строчным способом. Условные графические обозначения электрических аппаратов или их составных частей, входящих в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой. Отдельные электрические цепи изображаются рядом, образуя параллельные (горизонтальные или вертикальные) строки. Порядковые номера элементам следует присваивать, начиная с единицы в пределах группы элементов, которым присвоено на схеме одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, КМ1, КМ2 и т.д. Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графическим обозначением элемента с правой стороны или над ним. Допускается, если это не усложняет схему, раздельно изображенные части элемента соединять линией механической связи, указывающей на их принадлежность к одному элементу. В этом случае позиционные обозначения элементов проставляют у одного или обоих концов механической связи. Рассмотрим некоторые широко применяемые типовые схемы управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. На рис. 1 представлена принципиальная схема управления пуском асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором М1 посредством контактора переменного тока. Необходимо отметить, что для управления асинхронными электродвигателями часто применяют магнитные пускатели, состоящие из трехполюсных контакторов переменного тока и тепловых реле, смонтированных в одном корпусе.

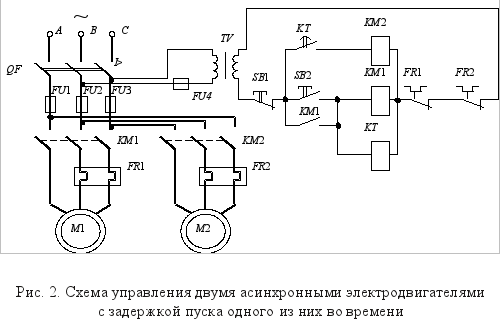

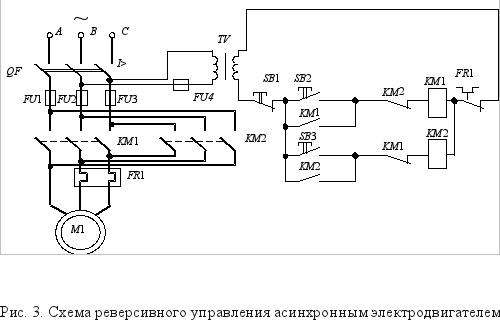

Для запуска схемы должен быть включен автоматический выключатель QF. При нажатии кнопки SB2 включается контактор КМ1, который своими главными контактами подключает статор двигателя к сети переменного тока. Одновременно кнопка SB2 шунтируется блок–контактом контактора КМ1 и может быть отпущена. Контактор КМ1 становится на самоблокировку, так как питание его катушки происходит через замкнувшиеся блок-контакты. Происходит прямой пуск двигателя. Остановка двигателя производится нажатием кнопки SB1, в результате чего теряет питание катушка контактора КМ1 и он своими главными контактами отключает двигатель от сети. Ротор двигателя замедляется под действием статического момента на его валу, в данном случае равного моменту потерь холостого хода. Защита двигателя от токов короткого замыкания осуществляется плавкими предохранителями FU1... FU3, а от длительных небольших перегрузок - тепловыми реле FR1. Кроме того, при снижении напряжения сети или его исчезновении контактор КМ1 отключается и осуществляет тем самым нулевую защиту, отключая двигатель от сети. При восстановлении напряжения сети самопроизвольный запуск двигателя не произойдет, так как для включения контактора КМ1 необходимо снова нажать кнопку SB2. На рис. 2 представлена схема управления двумя асинхронными двигателями М1 и М2 посредством двух контакторов КМ1 и КМ2 и реле времени КТ. В этой схеме осуществляется автоматически прямой пуск электродвигателей М1 и М2, причем пуск последнего происходит в функции времени. Для приведения схемы исходное состояние включим автоматический выключатель QF. При нажатии кнопки SB2 включается реле времени КТ и контактор КМ1, который своими главными контактами подключает статор двигателя М1 к сети. Одновременно кнопка SB2 шунтируется блок-контактом КМ1 и может быть отпущена. Происходит прямой пуск двигателя М1. По истечении задержки времени контакт реле времени КТ замыкается и включает контактор КМ2, который своими главными контактами подключает статор двигателя М2 к сети и происходит прямой пуск двигателя М2. Остановка обоих двигателей производится нажатием кнопки SB1, в результате чего теряют питание катушки контакторов КМ1, КМ2 и реле времени КТ. Контакторы КМ1 и КМ2 отключают двигатели М1 и М2 от сети. Защита двигателей от токов короткого замыкания и длительных небольших перегрузок осуществляется плавкими предохранителями FU1… FU3 и тепловыми реле FR1, FR. На рис. 3 представлена схема реверсивного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором посредством двух контакторов.

Для подачи напряжения питания на схему включают автоматический выключатель QF. При нажатии кнопки SB2 включается контактор КМ1, который своими главными контактами подключает статор двигателя к сети. Одновременно кнопка SB2 шунтируется замыкающим блок-контактом КМ1 и она может быть отпущена, а размыкающий блок-контакт КМ1 разрывает цепь питания катушки контактора КМ2, осуществляя тем самым электрическую блокировку, исключающую возможность одновременного включения контакторов КМ1 и КМ2. Пока контактор КМ1 не будет отключен и его контактная система полностью не переключится, нажатие на кнопку SB3 не вызовет включение катушки контактора КМ2. Для реверса в данной схеме необходимо нажать и отпустить кнопку SB1 и только после этого при нажатии кнопки SB3 включается контактор КМ2, который своими главными контактами подключает статор двигателя на обратное направление вращения. Одновременно кнопка SB3 шунтируется замыкающим блок-контактом контактора КМ2. При этом также размыкается размыкающий блок-контакт контактора КМ2, разрывая цепь питания катушки контактора КМ1.

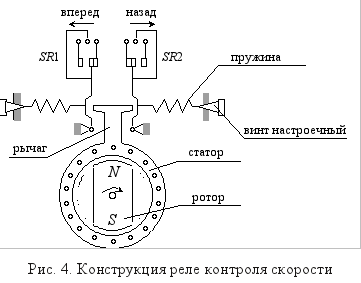

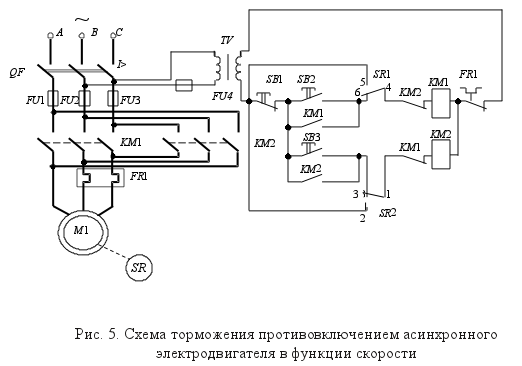

В данной схеме осуществлены те же виды защит, что и в предыдущей. На рис. 4 приведена упрощенная конструкция реле контроля скорости SR. Реле состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой постоянный магнит, вращающийся на оси, соединенной с валом двигателя М1. Постоянный магнит помещен внутри алюминиевого цилиндра — статора, который выполнен по типу обмоток роторов короткозамкнутых асинхронных двигателей и может поворачиваться на небольшой угол. При этом связанный с цилиндром рычаг, преодолевая противодействие пружин, переключает контакты реле SR1 или SR2. При вращении магнита уже на сравнительно низких скоростях на цилиндр действует момент, достаточный для поворота цилиндра и переключения одной пары контактов. Когда совершается торможение двигателя, при определенной низкой скорости реле возвращает свои контакты в исходное положение и тем самым может дать команду на прекращение торможения. Величина скорости, при которой переключаются контакты реле, регулируется настроечными винтами. На рис. 5 представлена схема управления, обеспечивающая автоматический пуск и реверсирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, а также торможение противовключением электродвигателя с с управлением в функции скорости с помощью реле контроля скорости.

Для приведения схемы управления (рис. 5) в исходное состояние необходимо включить автоматический выключатель QF. При нажатии кнопки SB2 включается контактор КМ1, который своими главными контактами подключает статор двигателя М1 к сети. Двигатель запускается, вращаясь в условном направлении «Вперед». Как только двигатель приходит во вращение, контакт реле контроля скорости, соединенного с валом двигателя, перебрасывается, т.е. цепь между точками 1 – 3 разрывается, цепь между точками 1 – 2 замыкается. Несмотря на это, контактор КМ2 включится не может, поскольку при включении контактора КМ1 его размыкающий блок-контакт в цепи катушки КМ2 разомкнут. В таком состоянии находятся контакты аппаратов схемы, пока двигатель вращается в условном направлении «Вперед». При нажатии кнопки SB1 контактор КМ1 отключает двигатель от сети и своим размыкающим блок-контактом замыкает цепь питания катушки контактора КМ2. Контактор КМ2 подключает своими главными контактами к сети на направление вращения «Назад» статор еще вращающего по инерции «Вперед» двигателя. Происходит торможение двигателя противовключением. При снижении скорости двигателя, близкого к нулю, контакты 1 – 3 реле SR2 возвращаются в исходное состояние и разрывают цепь питания катушки контактора КМ2. В свою очередь контактор КМ2 отключает статор двигателя от сети.

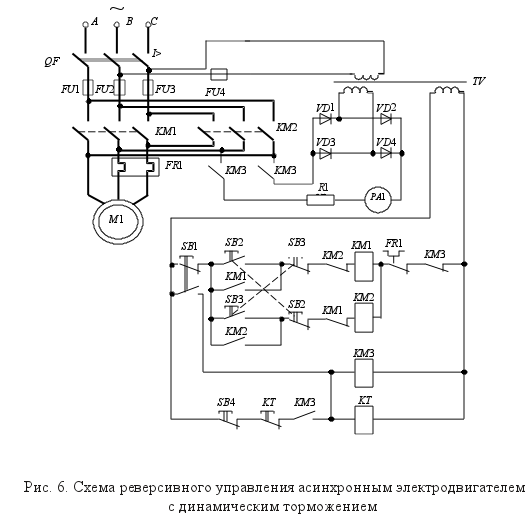

Размыкающий контакт реле SR2 (1 – 3) предотвращает возможность самоблокировки контактора КМ2 через его замыкающий блок-контакт, шунтирующий кнопку SB3. При нажатии кнопки SB3 схема функционирует аналогично, но роль тормозного контактора будет выполнять контактор КМ1, а управлять процессом торможения в функции скорости будут контакты 4 – 5 реле контроля скорости SR. На рис. 6 представлена схема управления, обеспечивающая автоматический пуск и реверсирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, а также динамическое торможение двигателя с контролем в функции времени. Для получения постоянного напряжения, питающего цепь статора двигателя при динамическом торможении, используется питающийся от вторичной обмотки трансформатора ТV выпрямитель, собранный на полупроводниковых диодах VD1 – VD4 по мостовой схеме. Величина тока торможения определяется резистором R1 и измеряется амперметром РА1. Цепь динамического торможения подключается к статору электродвигателя М1 с помощью контактора КМ3.

Релейно-контакторная схема обеспечивает реверсивное управление двигателем и его динамическое торможение. Для исключения возможности одновременного включения силовых контактов контакторов КМ1 и КМ2 используется взаимная электрическая блокировка с помощью размыкающих блок-контактов КМ1 и КМ2 и размыкающих контактов кнопочной станции. При нажатии кнопки SB2 через размыкающие контакты кнопки SB3 и размыкающий блок-контакт КМ2 происходит срабатывание контактора КМ1. Одновременное включение контактора КМ2 исключается тем, что при нажатии кнопки SB2 ее размыкающие контакты размыкаются, кроме того, при включении контактора КМ1 его размыкающий контакт в цепи питания КМ2 размыкается. Контактор КМ1 становится на самоблокировку путем замыкания блок-контакта КМ1, включенного параллельно кнопке SB2. При нажатии кнопки SB3 замыкающий контакт ее в цепи питания КМ2 замыкается, а размыкающий контакт в цепи включенного контактора КМ1 размыкается, что приводит после выключения КМ1 к включению контактора КМ2. Контактор КМ2 при включении также становится на самоблокировку через свой замыкающий блок-контакт, шунтирующий кнопку SB3. Кнопка SB1 предназначена при ее легком нажатии для отключения двигателя, так как при этом контакторы КМ1 и КМ2 обесточиваются и отключаются. При полном нажатии кнопки SB1 наряду с одновременным отключением контакторов КМ1 и КМ2 происходит включение контактора КМ3, осуществляющего динамическое торможение двигателя М1, и включение реле времени КТ. Двигатель М1 при включении контактора КМ3 быстро тормозится за счет протекания по обмотке статора постоянного тока. Включенное одновременно с контактором КМ3 реле времени КТ контролирует время, необходимое для торможения. Размыкающий контакт КМ3 при его включении размыкается и исключает возможность включения контакторов КМ1 и КМ2. Замыкающий блок-контакт КМ3 ставит его на самоблокировку через размыкающий контакт КТ и кнопку SB4. После окончания задержки времени размыкающий контакт КТ размыкается, отключая при этом контактор КМ3 и цепь динамического торможения. Схема приходит в исходное состояние. В схеме управления предусмотрена кнопка SB4, назначение которой заключается в отключении цепи торможения при наладочном режиме. |